Transfert en cours..., vous êtes sur le "nouveau" serveur data.abuledu.org dont l'hébergement est financé par l'association abuledu-fr.org grâce à vos dons et adhésions !

Vous pouvez continuer à soutenir l'association des utilisateurs d'AbulÉdu (abuledu-fr.org) ou l'association ABUL.

Suivez la progression de nos travaux et participez à la communauté via la liste de diffusion.

Votre recherche ...

Nuage de mots clés

Photographie, Îles, Marées, Mer -- Niveau, Massif armoricain (France), Zone de battement des marées, Ile accessible à marée basse, Ile inhabitée, Tombelaine (Manche. - île), Marnage (océanographie)

L'île de Tombelaine depuis le Mont Saint-Michel

Tombelaine est un îlot granitique situé dans la baie du mont Saint-Michel, sur la rive droite du chenal de la Sée, à quelques kilomètres au nord du mont Saint-Michel. L'important marnage (plus de 10 mètres) de la baie permet à cet îlot d'être atteint à pied sec par basse mer (3,5 km depuis la côte du Cotentin au nord-est). L'îlot culmine à 45 mètres. Ses dimensions sont de 250 mètres de long pour 150 de large, avec une superficie de 0.40 km2. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tombelaine

Photographie, Côtes-d'Armor (France), Bretagne (France), Ile inhabitée, Archipel des Sept-Îles, Île des Côtes-d'Armor, Sept-Îles (Côtes-d'Armor), Ile Rouzic, Site naturel des Côtes-d'Armor, Perros-Guirec (Côtes-d'Armor. - région), Sites naturels, Réserves ornithologiques

L'île Rouzic en Bretagne

L'île Rouzic est l'île la plus à l'est de l'archipel des Sept-Îles dépendant de la commune de Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. Elle abrite de 11 500 couples à plus de 20 000 couples de fous de Bassan qui vivent temporairement sur l’île (la partie nord, à l’opposée du continent, de l’activité humaine) : l'île Rouzic est le point le plus méridional d'accueil pour une colonie de fous de Bassan, et leur unique point de nidification en France ainsi que pour la quasi-totalité des macareux moine, puffins des Anglais, pingouins torda... Le débarquement y est interdit. Cependant, des caméras vidéo y sont installées et les images peuvent être vues en direct depuis la station de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) à l'Île-Grande. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Rouzic

La "Piscine" à Roubaix

La "Piscine" à Roubaix (Nord), musée d'art et d'industrie installé dans une ancienne piscine de style art déco, construite entre 1927 et 1932 par l'architecte lillois Albert Baert, d'où son surnom "La Piscine".

La mare et les oies de Lorraine

Le tour de la France par deux enfants, par George Bruno, pseudonyme d'Augustine Fouillée (née Tuillerie), p.27 : manuel scolaire, édition de 1904. OIES DE LORRAINE. - C'est une des races les plus répandues dans le nord et l'est de la France. Elles sont petites, mais fortes. Les oies de la plus haute taille se trouvent dans le Languedoc. Les oies aiment la propreté. Si elles ont de l'eau pour se baigner et une litière fréquemment renouvelée, elles rapportent davantage et dédommagent la fermière des soins qu'on leur donne.

Photographie, Cestas (Gironde), Architecture médiévale, Tours -- France, Canéjan (Gironde, France), Tours de guet

La tour de Fourc à Cestas

La tour de Fourc à la limite de Cestas et Canéjan (Gironde). Tableau de J. Barthélémy, 1905. La tour a été démolie au début du XX° siècle. Le chemin de Fourc longe la rive droite de l'Eau Bourde, direction nord-sud et traverse le bourg de Cestas. Source : Cestas en Graves et Landes girondines, AVC.

Photographie, Relief (géographie), Géographie, Hautes-Pyrénées (France), Lacs -- France, Arou (Hautes-Pyrénées), Campan (Hautes-Pyrénées. - région), Montagnes (France) -- France -- Hautes-Pyrénées

Lac d'Arou dans les Hautes-Pyrénées

Lac d'Arou, à 1786m, au pied de l'Arbizon dans les Pyrénées. L'Arbizon (2 831 m) est le point culminant du massif de l'Arbizon dans les Hautes-Pyrénées. Il est situé à l'est du massif du Néouvielle, entre la vallée d'Aure à l'est, et la vallée de Campan au nord. L'Adour de Payolle prend naissance sur son versant nord. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbizon

Lagunage linéaire

Lagunage linéaire en bordure de canal, mis en place par Voies Navigables de France (VNF) dans le nord de la France, entre Lambersart et Lille, sur la Deûle canalisée.

Peinture, Landes, Peintres paysagistes, Archibald Thorburn (1860-1935), Illustrateurs écossais, Landes à Erica

Lande de bruyère

Lande de bruyère, 1897, par Archibald Thorburn (1860-1935), illustrateur écossais spécialiste des oiseaux et de leur environnement naturel. La lande (parfois appelée « Dorne » ou « Les dornes » dans le nord de la France) est une association de plantes qui dépassent rarement le stade d'arbustes et poussant sur des milieux pauvres, souvent acides et oligotrophes. Dans la lande européenne, on retrouve surtout des bruyères, des genêts, des buis et des ajoncs. On retrouve des landes sur toute la zone tempérée. En France elles se situent principalement dans le Massif central et le Massif armoricain. La lande silicicole, lande mésophile ou waste se développe dans les régions côtières au climat océanique, humide toute l'année avec des températures modérées. La faiblesse de l'insolation réduit la minéralisation, la litière est peu abondante et acide. Le lessivage est important. Les sols sont acides (pH voisin de 4) et peuvent donner des podzols. L'origine de cette formation est double. Le vent gêne la croissance des arbres (forte évaporation, bris des rameaux) et le lessivage réduit leur alimentation.

Photographie, Architecture médiévale, Tarascon (Bouches-du-Rhône) -- Château, Provence, Châteaux forts (France) -- France -- Bouches-du-Rhône

Le château de Tarascon

Le château de Tarascon, dit château du roi René, et ses créneaux, vu du nord-ouest. Construit entre 1400 et 1435, sur le modèle architectural de la Bastille, par les ducs d'Anjou, hôtes des châteaux d'Angers et de Saumur, avec des matériaux des carrières de Beaucaire.

Photographie, Étangs, Géographie, Photographie aérienne, sylvanus-aquitaine, Cazaux-Sanguinet (France), Étang de, Étangs littoraux

Le lac de Cazaux vu du Nord

Lac de Cazaux, Gironde, vu d'un ULM pendulaire, à partir du canal des étangs.

Photographie, Phares, Phares -- France, Géographie, Aides à la navigation, Architecture, Finistère (France), Plouguerneau (Finistère)

Les phares de l'Île Vierge

Le phare de l'Île Vierge est un phare maritime construit sur un îlot à 1,5 km de la côte. Il est situé en Finistère-Nord, dans l'archipel de Lilia (commune de Plouguerneau). Construit de 1897 à 1902, d'une hauteur de 82,5 m, il est le plus haut phare d'Europe et le plus haut phare du monde en pierre de taille. Il balaie tout le nord du Finistère à 52 km à la ronde. L'intérieur est tapissé de 12 500 carreaux d'opaline provenant des usines Saint-Gobain. C'est une tour à triple paroi, tronconique à l'extérieur, cylindrique à l'intérieur, en moellons de granit, sur un soubassement de pierre supportant une lanterne de grande taille. Il y a au total 397 marches : 5 marches en granit, à l'extérieur du phare, pour accéder du socle à la tour, 360 marches suspendues en pierre de taille, toutes uniques et faites sur-mesure, pour monter au sommet de la tour cylindrique et enfin, 32 marches en fer pour atteindre la lanterne. On peut le visiter, l'accès à l'île se faisant par bateau ou à pied (uniquement lors des grandes marées). Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_l%27%C3%8Ele_Vierge

Photographie, Glaciers, Glace, Mer de Glace (Haute-Savoie), Mont-Blanc (France. - département), Glaciers -- France

Mer de Glace

La Mer de Glace est un glacier alpin situé sur la face nord du massif du Mont-Blanc et formé de la jonction de trois glaciers plus petits : les glaciers du Tacul, de Leschaux et de Talèfre.

Photographie, Méditerranée (mer), Mérou brun, Biologie marine, Poissons, Epinephelus marginatus, Animaux protégés, Sites naturels protégés, Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Réserves naturelles -- France

Mérou brun

Mérou brun (Epinephelus marginatus) - Banyuls-sur-Mer, Sec de rédéris en zone de protection renforcée, (= réserve intégrale, RI). Ce poisson vit entre 20 et 200 mètres de profondeur, près du fond, dans les zones rocheuses accidentées. On le trouve dans toute la Méditerranée. Il est solitaire, sauf au moment du frai. Cette espèce consomme seiches, poulpes, calmars. Le mérou brun a bien failli disparaître des côtes du Nord de la Méditerranée, victime de sa placidité et de la facilité qu'ont eu les hommes à le pêcher. Néanmoins, en France notamment, suite à un moratoire sur sa pêche (sous-marine et à l'hameçon), le mérou brun est de plus en plus fréquent sur les côtes. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Epinephelus_marginatus

Migrations du corbeau freux

Le corbeau freux prospère des îles Britanniques aux steppes du plateau de l’Altaï en passant par la France et le nord de l’Espagne. Il est absent de la Suisse méridionale, d'une grande partie de l’Autriche et de l’Italie. Au nord, les populations atteignent le Danemark et la Suède méridionale ; au sud-est les côtes de la mer Noire et de la mer Caspienne. Pendant les mois d'hiver, l'espèce colonisera en outre le long des côtes norvégiennes jusqu'au tropique du Cancer, dans une grande partie des Balkans et de la Turquie. Le freux a été acclimaté avec succès en Nouvelle-Zélande, où il bénéficie même depuis des décennies du statut d'espèce protégée, bien que les populations continuent d'y être énergiquement décimées. Vert : habitat permanent ou partiellement migratoire ; bleu : zone d’hivernage ; orange : source préférentielle de migration. Flèches en orange : directions connues de migration.

Mimolette

La mimolette est un fromage traditionnellement produit dans le nord de la France d'où elle est originaire, dans la région de Lille. C'est un fromage à base de lait de vache, à pâte pressée non cuite, d'une masse moyenne de 2 kg. Sa croûte est grisâtre et sa chair orangée. Elle est aussi appelée « vieux Hollande » ou « boule de Lille ». Son nom viendrait d'une déformation de « mollet », la pâte de la mimolette jeune étant assez souple. Avec l'âge, elle devient de plus en plus cassante. Sa période de dégustation optimale s'étend d'avril à septembre après un affinage de 6 semaines à 24 mois, mais elle est bonne toute l'année.

Photographie, Gastronomie, Moules (mollusques), Cuisine (moules), Moules comestibles -- Recettes, Pommes frites

Moules Frites dans le Nord

Moules frites, plat très populaire en Belgique et dans le nord de la France. C'est un mets simple constitué de moules cuites et assorties de frites. Il est de nos jours consommé en Belgique, à Lille mais aussi dans toute la France. La portion de moules, dans les restaurants belges, est généralement de un kilogramme et demi par personne ; elle est servie à chaque convive dans le récipient de cuisson.

Peinture, Mûres, Plantes méditerranéennes, Cuisine méditerranéenne, Moracées, Mûriers, Ronce commune

Mûrier noir

Planche botanique N°288 de l'Atlas des Plantes de France de Masclef, 1894 : Mûrier noir (Morus nigra). C'est un arbre fruitier originaire d'Asie occidentale (Sud du Caucase, Arménie, Iran) et naturalisé en Amérique du nord (Canada, États-Unis), en Europe et en Chine et appartenant à la famille des Moracées. Il a été introduit et cultivé dans tout le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité pour ses fruits, les mûres, qui sont plutôt délaissés de nos jours.

Gravure, Territoire du Nord (Australie), Jules Dumont d'Urville (1790-1842), Victoria (Territoire du Nord, Australie)

New Victoria en Australie en 1838

New-Victoria. Atlas pittoresque, planche 120 - Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, Jules Dumont d'Urville, Gide Paris, 1846. Exemplaire de la bibliothèque patrimoniale de Gray.70100 France.

Photographie, Bordeaux (Gironde. - agglomération), Jardins botaniques, Jardins botaniques -- France, Orchidées

Orchidées Vandas

Photographie d'orchidées Vanda, à l'exposition du Jardin Botanique de Bordeaux (22-23/09/2012) : genre d'orchidées épiphytes ou épilithes des forêts tropicales d'Asie et d'Océanie. On les trouve depuis l'est de l'Inde jusqu'à Taïwan et du sud de la Chine jusqu'au Nord de l'Australie.

Pêche au hareng au XIXème siècle

Le tour de la France par deux enfants, par George Bruno, pseudonyme d'Augustine Fouillée (née Tuillerie), 1877, p.262 : manuel scolaire, édition de 1904 : LA PÊCHE DU HARENG. - Le hareng est un joli poisson glauque sur le dos et blanc sous le ventre. Chaque année, au mois de mars, les harengs descendent des mers du Nord par bancs immenses et voyagent le long de nos côtes. C'est alors que les pêcheurs vont jeter dans l'eau leurs grands filets qu'ils retirent chargés de harengs. Cette pêche est aussi importante que celle de la morue.

Peuplier noir

Planche N° 305 de l'Atlas des Plantes de France de Masclef : Peuplier noir (Populus nigra). La floraison a lieu de mars à avril ; la pollinisation ainsi que la dispersion du pollen se fait par le vent (anémophile). L’arbre atteint sa maturité sexuelle vers six ans, en produisant des chatons pendants ; les chatons mâles mesurent 8 à 10 cm de long à maturité et sont rouges/pourpres ; les chatons femelles sont vert-jaunâtre et longs de 6 à 8 cm à maturité. Les graines de cette espèce pionnière sont pauvres en réserves et ont une durée de vie plutôt courte, ce qui peut rendre l'espèce vulnérable à l'insularisation écologique ou à la fragmentation écopaysagère. Elles colonisent des sols riches et dénués de végétation tel que les grèves et bancs de sable humides abandonnés par l'eau durant l'été, en compagnie d'autres essences de bois tendre, comme les saules. Dans de bonnes conditions (soleil, sol riche, humidité) l'arbre pousse vite, avec de larges cernes de croissance, mais avec un houppier relativement sensible à la casse en cas de tempêtes. C'est une espèce caractéristique des ripisylves arborescentes ourlant les berges alluvionnaires d'un certain nombre de cours d'eau (en évolution dynamique). Il est encore présent près de la mer (notamment près de l'embouchure de la Loire) et est assez résistant aux embruns. Il semble avoir été autrefois présent très près de la mer dans le nord, par exemple avec des peupliers blancs et trembles dans les pannes dunaires de Dunkerque à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, signalé par l'Abbé Arthur Labeau dans une note sur la « flore maritime du littoral français de la mer du nord ».

Photographie, Phares, Phares -- France, Mer du Nord, Géographie, Monuments historiques, Aides à la navigation, Balises, Phare du XXe siècle en France, Phare monument historique (France), Phare du Pas-de-Calais, Signalisation maritime, Authie (France. - cours d'eau), Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais)

Phare de Berck en mer du Nord

Situé à l'embouchure de la baie d'Authie, sur la pointe du Haut-Banc, dans les dunes, l'actuel phare de Berck (Pas-de-Calais) a été construit en béton précontraint. C'est une tour cylindrique en maçonnerie de béton qui est accolée à un bâtiment en forme de L dans un grand jardin. Il est situé à proximité de l'hôpital maritime de Berck. Le phare précédent, bâti en 1836, a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944. Le phare fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 30 décembre 2010. Hauteur : 44.50 m - Elévation : 57 m - Porté : 24 milles marins. Feux : 1 éclat blanc régulier 5 s. Optique : verre taillé à 4 panneaux focale 0.30 m. Lanterne : Halogénures métalliques, 250 W. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Berck

Photographie, Phares, Phares -- France, Géographie, Monuments historiques, Aides à la navigation, Architecture, Gironde (France. - estuaire), Cordouan (Gironde), Phare de

Phare de Cordouan

Le phare de Cordouan est un phare situé à sept kilomètres en mer sur le plateau de Cordouan, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, estuaire formé par la confluence de la Garonne et de la Dordogne, donnant dans l'océan Atlantique. Il éclaire et sécurise fortement la circulation dans les deux passes permettant l'accès à l'estuaire : la Grande passe de l'Ouest, balisée de nuit, qui longe le rivage nord depuis le banc de la Coubre, et la passe Sud, plus étroite, et qui n'est pas balisée la nuit. Construit de 1584 à 1611, il est le plus ancien phare de France encore en activité. Appelé parfois le "Versailles de la mer", le "phare des rois" ou encore le "roi des phares", il est le premier phare classé au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Cordouan

Photographie, Phares, Phares -- France, Mer du Nord, Géographie, Monuments historiques, Aides à la navigation, Dunkerque (Nord), Balises, Phare du Nord, Phare du XIXe siècle en France, Phare monument historique (France), Signalisation maritime, Dunkerque (Nord) -- Port

Phare de Dunkerque

Le phare de Dunkerque ou phare du Risban est un phare côtier portuaire automatisé de premier ordre. C'est le plus haut de France de ce type. Il est encore en service et peut être visité. Le phare de Dunkerque est bâti sur les ruines du fort Risban (ou Gros Risban) aménagé par Vauban à partir de 1681 (d'où le nom de phare de Risban), sur lequel se trouvait initialement le premier phare de la ville, un fanal allumé en 1683, qui fut emporté par une tempête en 1825. Construit en 1842 (la date est gravée à deux endroits) et mis en service l'année suivante, il fait partie des tout premiers phares érigés lors du premier plan de signalisation maritime français organisé par le capitaine de Rossel et Augustin Fresnel en 1825. Les travaux entrepris en 1883 pour l'installation de l'éclairage et du bâtiment annexe pour les machines et le logement des conducteurs sont dus à l'ingénieur Lyriaud des Vergnes. Le feu n'a cessé d'être renforcé. En 1885, le phare de Risban sera l'un des premiers feux électrifiés au moyen d'une lampe à arc actionnée par des magnéto-génératrices. Avant son électrification, les combustibles employés furent successivement de l'huile végétale (1843), puis de l'huile minérale (1875). Le phare fut sérieusement endommagé par les bombardements de 1940 et d’importants travaux de réparation seront programmés dès 1946. Le phare est automatisé depuis 1985. Il a été restauré en 1992. Hauteur : 63 m - Elévation : 66.35 m - Portée : 28 milles (environ 50 km). Feux : 2 éclats blancs 10 secondes. Optique : optique tournante de 2 x 2 éclats blancs groupés en 10 s. à 4 panneaux. Lentilles de renvoi aérien. Focale 0.50 m sur cuve à mercure modèle BBT. Lanterne : Halogénure métallique, 1000 W. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Dunkerque

Photographie, Phares, Phares -- France, Géographie, Sécurité maritime, Pays de Caux (Seine-Maritime), Phare du XIXe siècle en France, Phare de la Seine-Maritime, Phare de Fécamp, Jetées, Fécamp (Seine-Maritime), Fécamp (Seine-Maritime) -- Phare, Fécamp (Seine-Maritime) -- Port

Phare de Fécamp en Pays de Caux

Le phare de Fécamp se situe à l'extrémité de la jetée nord, dite pointe Fagnet, de l'entrée du port de Fécamp, à 40 km environ au nord du Havre en Seine-Maritime, sur le littoral du pays de Caux. C'est un feu de port, couplé avec celui de la jetée sud, sur l'ancien sémaphore. hauteur 14.50 m - Elévation : 21 m - feux : fixe - automatisation : oui. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_F%C3%A9camp

Photographie, Phares, Phares -- France, Géographie, Monuments historiques, Balises, Sites touristiques -- Vues, Phare du Nord, Phare monument historique (France), Gravelines (Nord. - région), Phare du XIXe siècle, Signalisation maritime, Petit-Fort-Philippe (Nord)

Phare de Gravelines en mer du Nord

Le phare de Gravelines est situé dans le département du Nord, à Petit-Fort-Philippe, à l'origine hameau incorporé ensuite dans la commune de Gravelines. Il a été en service de 1843 à 1985. Le phare fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 30 décembre 2010. Construit en 1843, il est en briques et enduit d’un badigeon qui le protège des embruns et de la pluie. Il mesure 29 mètres de haut et la maison des gardiens se trouve au pied de la tour. Pour atteindre son sommet, il faut préalablement gravir 116 marches. Jusqu’en 1932, le phare est peint en blanc. De cette manière, pense t-on, il se détache mieux sur le fond du paysage de Petit-Fort Philippe. Après sa restauration, en 1931 – 1932, il acquiert sa couleur actuelle qui le rend reconnaissable entre tous grâce à sa spirale noire et blanche qui lui valut le surnom de "Black and White". Le phare, qui échappe à la destruction durant la Seconde Guerre mondiale, est éteint au départ en retraite de Maurice Bienaimé en 1985. Il ne guide plus les marins mais fait toujours partie intégrante du paysage du hameau. Il offre une vue imprenable, du haut de son sommet. Hauteur : 25.5 m - Elévation : 29 m - Portée : 15 milles. Feux : fixe. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Gravelines

Photographie, Phares, Phares -- France, Géographie, Monuments historiques, Sécurité maritime, Falaises -- France, Phare du XXe siècle en France, Monument historique de la Seine-Maritime, Phare de la Seine-Maritime, Navigation -- Mesures de sécurité, Caps -- France, La Hève (Seine-Maritime), Sainte-Adresse (Seine-Maritime) -- Phare de la Hève

Phare de la Hève en Seine-Maritime

Le phare de la Hève est un phare moderne s'élevant sur les hautes falaises crayeuses du nord de l'estuaire de la Seine, sur le cap de la Hève, dans la commune de Sainte-Adresse. Il a été mis en service en 1951 ; un escalier de 161 marches mène à sa lanterne. Après un effondrement de falaise, deux phares identiques de 17 mètres de hauteur furent construits en 1775 à une centaine de mètres de la falaise. Ils furent les premiers phares électrifiés de France en 1863. Ils furent détruits pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944. Hauteur : 32 m - élévation : 102.5 m - portée : 27 milles marins (50 kms) Feux : 1 éclat blanc 5 secondes - Optique : tournante à 4 panneaux focale 0.30m ; lanterne : halogènes 650 W. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_la_H%C3%A8ve

Photographie, Phares, Phares -- France, Mer du Nord, Mer du Nord (région), Aides à la navigation, Sauvetage en mer, Côte d'Opale (France), Balises, Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais), Phare du, Phare de la mer du Nord, Phare du XXe siècle en France, Signalisation maritime, Cap-Gris-Nez (Pas-de-Calais), Entreprises -- Sauvetage, Sites classés, Stations de sauvetage en mer

Phare du Cap-Gris-Nez en mer du Nord

Le phare et à sa base le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS). Le phare du cap Gris-Nez éclaire le Pas-de-Calais. Le phare actuel fut mis en service en 1957. C'est une construction en pierres apparentes se trouvant dans le site classé (1987) des deux caps de la côte d'Opale (cap Blanc-Nez et cap Gris-Nez). À son pied se trouve le CROSS Gris Nez. Le premier phare fut allumé en 1837 et rehaussé en 1861 ; l'électrification de celui-ci se fit en 1869. Détruit par les Allemands pendant l'été 1944, la tour fut reconstruite en 1952. Les optiques flottent dans un bain de mercure. Le phare fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 30 décembre 2010. Hauteur : 31 m - élévation : 72 m - Portée : 29 miles marins. Feux : 1 éclat blanc toutes les 5 secondes. Optique : verre taillé à 2 panneaux, focale 0.375 m. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_du_cap_Gris-Nez

Photographie, Phares, Phares -- France, Monuments historiques, Briques, Aides à la navigation, Architecture, Hourtin (Gironde)

Phare nord d'Hourtin en Médoc

Les phares d'Hourtin sont des tours carrées de 27 m de haut, en maçonnerie de briques apparentes sur soubassement de pierres. Ils sont distants de 200 mètres sur un axe orienté nord/sud. Les phares d'Hourtin furent construits en 1860, pour signaler l’intervalle d’ombre entre la pointe de Grave et le Cap Ferret, où l’on ne voyait aucun feu. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_d%27Hourtin

Pollinisation d'anémone des bois

Anémone sylvie (Anemone nemorosa), pollinisation par un insecte. Nord de la France, 2012-03-24. En zone européenne tempérée, en forêt, là où sa présence est spontanée, elle serait (avec le muguet) un bon bioindicateur d'ancienneté et de la naturalité de la forêt.

Port Essington en Australie en 1838

Port Essington. Atlas pittoresque, planche 118 - Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, Jules Dumont d'Urville, Gide Paris, 1846. Exemplaire de la bibliothèque patrimoniale de Gray.70100 France.

Port Essington en Australie en 1838

Établissement anglais à Port Essington. Atlas pittoresque, planche 119 - Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes L'Astrolabe et La Zélée, Jules Dumont d'Urville, Gide Paris, 1846. Exemplaire de la bibliothèque patrimoniale de Gray.70100 France.

Porte des anglais à Sore

Porte de ville dite des anglais à Sore, dans le département français des Landes : remplissages en garluche. Datée de la 2e moitié du XIIIe siècle, elle est inscrite aux monuments historiques par arrêté du 7 octobre 1992. Il existait deux autres portes de ce type à Sore qui ont aujourd'hui disparu, l'une à l'est du plateau, l'autre en face de l'hospice. Celle-ci est en face du moulin à eau. Sur sa clef de voûte est sculpté un chrisme. Notice de la base Mérimée : "Témoin de la ville médiévale qui fut une des forteresses des Seigneurs d'Albret. Vers 1270-1280, Amanieu VII d'Albret semble avoir entrepris une vaste campagne de rénovation de plusieurs forteresses, dont celle de Sore. Cette porte est le dernier vestige encore debout de ces fortifications. L'ouvrage possédait peut-être des éléments défensifs couronnant son sommet. Du côté sud vers le nord, en pénétrant dans la ville, la porte présente un grand arc en anse de panier puis un arc brisé surbaissé, plus étroit et plus bas, en avant duquel subsiste l'emplacement de la herse qui renforçait l'entrée. Sur le côté nord se remarquent les traces d'une tourelle qui renfermait un escalier à vis. Sur le côté sud, deux trous d'assommoir sont percés dans la voûte de l'arc, en avant de la herse. L'enceinte elle-même était en terre, faute de pierres à proximité."

Photographie, Printemps, Étiquettes, Botanique, Jardins botaniques -- France, Primevère, Primula veris, Bailleul (Nord)

Primevères en jardin botanique

Primevères (Primula Veris) au Conservatoire botanique national de Bailleul (Nord).

Racine fossile

Structure gréseuse et ferrugineuse en forme de tuyau ramifié, comme on en trouve dans les couches de sable du Plateau d'Helfaut (près de Saint Omer, nord de la France). Exemplaire trouvé lors du creusement du chantier de la VNVA (Voie nouvelle de la vallée de l'Aa) qui a traversé en déblai-remblai le plateau d'Helfaut. La forme de ces structures évoque des racines fossiles ou des galeries animales fossilisées, mais il pourrait aussi s'agir d'une structure laissée par la foudre. Certains de ces "tuyaux" contiennent un sable très blanc. Origine à confirmer.

Dessins et plans, Cyclones, Cartes météorologiques, France -- Départements d'outre-mer, Tempêtes cycloniques

Sept zones des alertes cycloniques

Carte des sept zones des alertes cycloniques : les différents bassins et les centres responsables. Une alerte cyclonique est un dispositif de sécurité civile visant à protéger les personnes et les biens menacés par un cyclone tropical en les prévenant de l'imminence de l'irruption des phénomènes les plus violents puis en les informant sur la réalité de leur passage au-dessus des zones concernées. Ces bulletins permettent aux autorités civiles de prendre les mesures nécessaires dont l'évacuation des zones côtières, l'ouverture d'abris, la mise en alerte des services médicaux, etc. Chaque pays pouvant être affecté par de tels systèmes a développé son propre code pour les alertes cycloniques. Par exemple, dans les départements outre-mer de France, le niveau d'alerte est relié à un code de couleurs (orange et rouge) alors qu'en Amérique du Nord on a des veilles et des alertes météorologiques.

Tempête et naufrage en mer

Le tour de la France par deux enfants, par George Bruno, pseudonyme d'Augustine Fouillée (née Tuillerie), 1877, p.255 : manuel scolaire, édition de 1904. LA TEMPÊTE. - Les tempêtes de la mer sont produites par le vent et l'orage qui bouleversent les flots. Sous ce rapport, le nord-ouest de la France est parmi les contrées de l'Europe les plus exposées aux orages. Dans la tempête, les vagues fouettées par le vent bondissent jusqu'à une hauteur de douze mètres.

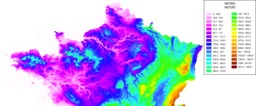

Trajet de la tempête Klaus

Carte de France montrant l'itinéraire de la tempête Klaus le 24 janvier 2009. Le chemin suivi par la tempête est indiqué en rouge. La tempête Klaus est une cyclogénèse à caractère exceptionnel qui a principalement touché le sud-ouest de la France (les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et en partie le Languedoc-Roussillon et le Poitou-Charentes), la principauté d'Andorre, le nord de l'Espagne et une partie de l'Italie entre le 23 et le 25 janvier 2009. Elle est considérée comme étant la plus destructrice en France depuis les tempêtes de 1999. Le 23 janvier 2009, l'institut de météorologie allemand donne à la tempête en cours de formation le nom de « Klaus » en l'honneur de Klaus Schümann.

Trajet de la tempête Klaus de janvier 2009

Carte de France montrant l'itinéraire de la tempête Klaus le 24 janvier 2009. Le chemin suivi par la tempête est indiqué en rouge. La tempête Klaus est une cyclogénèse à caractère exceptionnel qui a principalement touché le sud-ouest de la France (les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et en partie le Languedoc-Roussillon et le Poitou-Charentes), la principauté d'Andorre, le nord de l'Espagne et une partie de l'Italie entre le 23 et le 25 janvier 2009. Elle est considérée comme étant la plus destructrice en France depuis les tempêtes de 1999. Le 23 janvier 2009, l'institut de météorologie allemand donne à la tempête en cours de formation le nom de « Klaus » en l'honneur de Klaus Schümann.

Dessins et plans, Histoire, Géographie, Cartes, Aéronautique, Avions anciens, France -- Aviation, L'Oiseau blanc (avion), Vols (aéronautique)

Vol de l'Oiseau blanc en 1927

Carte du vol de l'Oiseau Blanc au-dessus des îles britanniques et du Nord-Ouest de la France en 1927.

Vue de Basse Terre en Guadeloupe en 1896

Vue de Basse Terre en Guadeloupe. Image extraite de "Frégate école Iphigénie : Campagne 1896-1897". Série de 22 dessins au crayon signés par un aspirant se nommant Le Mée, embarqué sur la frégate école Iphigénie durant la campagne de 1896 - 1897. Partie de Brest, l'Iphigénie fit escale à Madère, aux Canaries, à Dakar, aux Antilles, aux Caraïbes, aux Etats-Unis, aux Açores, à Cadix, en Afrique du Nord, à Malte, en Sicile, à Naples, et rejoignit Toulon le 18 juin 1897. Manuscrit numérisé de la bibliothèque municipale de Brest, France.

Vulcania

Vulcania - Parc Européen du volcanisme, France. Cône volcanique, symbole du thème du parc. Vulcania est un centre français de culture scientifique autour du volcanisme, situé à Saint-Ours-les-Roches, dans le Puy-de-Dôme, à 15 km au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Lancé par Valéry Giscard d'Estaing, il porte aussi le nom de Parc européen du volcanisme. L'architecte autrichien Hans Hollein a dessiné un ensemble ouvert incorporant un cône monumental souhaitant faire référence, par sa forme, aux puys du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Dans une lettre adressée à Valéry Giscard d'Estaing, le vulcanologue et ancien secrétaire d'Etat Haroun Tazieff accuse "le massacre d'un des monuments naturels les plus préservés de France, crime dont le but essentiel est le profit". Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcania

Welsh

Welsh servi avec un oeuf : plat gallois fait à base de cheddar fondu (originellement, on utilisait du fromage de Chester désormais difficile à trouver). Il est traditionnellement servi sur une tranche de pain grillé, le tout passé au four. En France, il est typiquement servi dans les brasseries du Nord-Pas-de-Calais, en particulier sur le littoral.