Transfert en cours..., vous êtes sur le "nouveau" serveur data.abuledu.org dont l'hébergement est financé par l'association abuledu-fr.org grâce à vos dons et adhésions !

Vous pouvez continuer à soutenir l'association des utilisateurs d'AbulÉdu (abuledu-fr.org) ou l'association ABUL.

Suivez la progression de nos travaux et participez à la communauté via la liste de diffusion.

Votre recherche ...

Nuage de mots clés

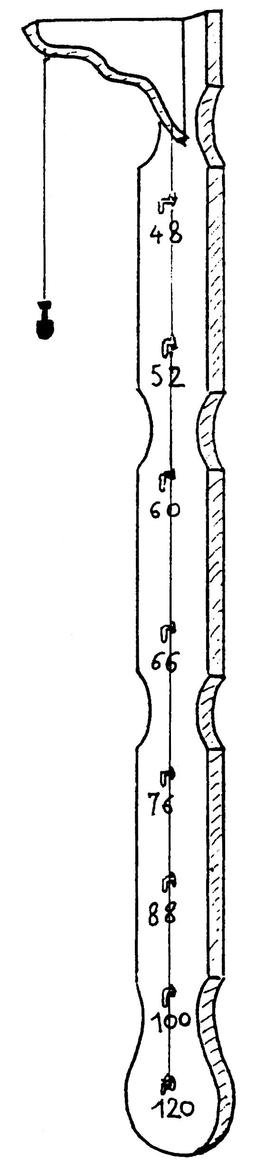

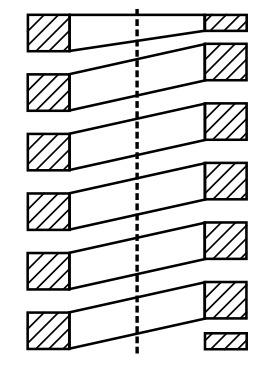

Métronome à battements muets

Métronome gradué à battements muets Étienne Loulié (v.1637-1702) : partant du principe qu'un fil lesté se balance par mouvements approximativement isochrones (leur durée ne dépend pas de l'amplitude du mouvement), puis remarquant que les oscillations dépendent de la longueur du fil (plus court ⇒ plus rapide, plus long ⇒ plus lent), en 1696, Étienne Loulié met au point le premier métronome gradué, d'une hauteur de deux mètres et aux battements muets. Pendant quelques secondes, le balancement d'un poids fixé à un fil d'une longueur définie se fait toujours à la même vitesse. Pour prendre la pulsation avec précision sur ces appareils visuels, il faut percevoir le moment où le fil est exactement à la verticale et non sur les élongations maximales droites et gauches qui, par définition, sont variables, en constante diminution.

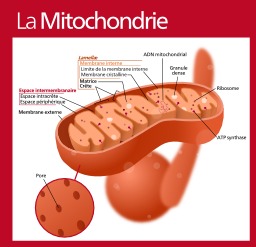

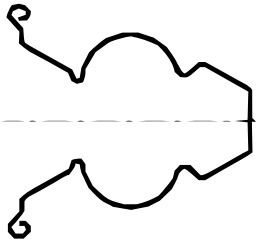

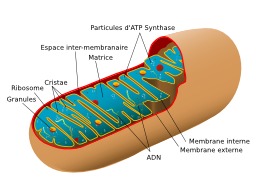

Mitochondrie

Schéma légendé d'une mitochondrie : Une mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est un organite à l'intérieur d'une cellule eucaryote, dont la taille est de l'ordre du micromètre. Son rôle physiologique est primordial, puisque c'est dans les mitochondries que l'énergie fournie par les molécules organiques est récupérée sous forme d'ATP (énergie contenue dans la liaison phosphoanhydride), la source principale d'énergie pour la cellule eucaryote, par le processus d'oxydation phosphorylante. L'ensemble des mitochondries d'une cellule constitue ce que l'on appelle son chondriome.

Mobile de 1932 de Calder

"Mobile" en métal, bois, fil et fil de fer par Alexander Calder, c. 1932, Tate Modern Gallery.

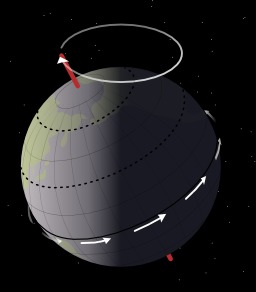

Dessins et plans, Terre, Terre -- Rotation, Point vernal, Équinoxe de printemps, Nutation, Cônes, Précession, Toupies (jouets)

Mouvement de précession de la Terre

La précession des équinoxes est le lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. Ce changement de direction est provoqué par le couple qu'exercent les forces de marées de la Lune et du Soleil sur le renflement équatorial de la Terre. Ces forces tendent à amener l'excès de masse présent à l'équateur vers le plan de l'écliptique. La Terre étant en rotation, ces forces ne peuvent changer l'angle entre l'équateur et l'écliptique mais provoquent un déplacement de l'axe de rotation de la Terre dans une direction perpendiculaire à cet axe et au couple. Mis à part les petites perturbations agissant sur ce déplacement (par exemple la nutation), l'axe de la Terre décrit la surface d'un cône ou « entonnoir » à la manière d'une toupie. Ce mouvement aboutit à déplacer l'orientation du pôle Nord parmi les étoiles, en sorte que, au fil des siècles, nous changeons d'étoile polaire. Ce mouvement de l'axe des pôles terrestres entraîne avec lui celui de l'équateur, et de ce fait, le point vernal, ou point équinoxial, précède chaque année sa position antérieure sur l'équateur par rapport à l'écliptique. Pour cette raison ce mouvement est appelé précession des équinoxes. Le point équinoxial effectue de la sorte à reculons un tour complet de l'écliptique en plus ou moins 25 800 années et l'axe de la Terre décrit en ce même temps un cône complet.

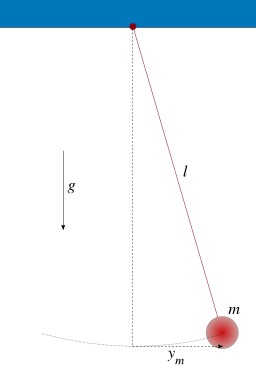

Mouvement pendulaire simple

Schéma montrant le comportement d'un pendule simple : En physique, le pendule est un système oscillant qui, écarté de sa position d'équilibre, y retourne en décrivant des oscillations, sous l'effet d'une force, par exemple la pesanteur. Le mot pendule (nom masculin), dû à Huygens, vient du latin pendere. Le pendule de Foucault est l'un des plus connus. Une petite masse pouvant être assimilée à un point matériel est suspendue au bout d'un fil (ou d'une tige) inextensible et de masse négligeable. Écartée de sa position d'équilibre, puis lâchée, la masse oscille dans un plan, de part et d'autre de la verticale. Cette oscillation provient de l'action de la pesanteur : il s'agit du pendule pesant simple, expression habituellement raccourcie en « pendule simple ». Cet oscillateur, bien que le plus simple, n'est pas un oscillateur harmonique : en particulier, la période des oscillations dépend de l'amplitude du mouvement.

Palmier pour le legmi en Tunisie

Palmier de l'oasis de Gabès (Tunisie) dont on récolte la sève liquide extraite de la partie supérieure du tronc appelé legmi, à la base d'une boisson sucrée et énergisante qui, fermentée, est fortement alcoolisée. Lorsqu'il vient d’être récolté, le jus est de couleur blanche et laiteuse, doux et plutôt sucré. Au fil des heures, la fermentation s'accroit, le vin produit devient pétillant, fort, parfois âpre, et prend une teinte plus foncée. Par son gout et sa légère effervescence, le vin de palme est plutôt plus proche d'un cidre que d'un vin. Par sa vitesse de fermentation, le vin de palme est facile et peu couteux à produire : presque dès la sortie de l'arbre, il titre déjà 1 à 2 ° d'alcool. En 2 heures, la sève peut faire 4 ° et 72 heure après jusqu'à 12 °. Après quatre jours, la fermentation acétique prend le dessus et il devient trop acide pour être bu. Il est alors soit utilisé comme vinaigre soit, le plus souvent, distillé pour en obtenir de l'alcool fort. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_de_palme.

Pinceau

Le pinceau (du latin peniculus, petite queue) est un instrument de peinture, de dessin et d'écriture composé d'un manche ou hampe (en bois ou plastique) munie à son extrémité d'une touffe de poils maintenue grâce à une virole. Avant l'apparition de la virole métallique, les poils étaient maintenus grâce à une plume ligaturée par du fil en laiton : on trouve ces pinceaux, très populaires, sous l'appellation de pinceau 'monté sur plume'.

Photographie, fil de fer, Art contemporain, Alexander Calder (1898-1976), Giovanni Carandente (1920-2009), Spoleto (Italie)

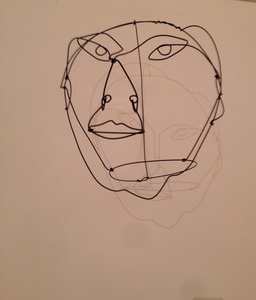

Portrait en fil de fer par Calder

Portrait en fil de fer par Calder de Giovanni Carandente (1920-2009). Museo Carandente, Palazzo Collicola, Spoleto.

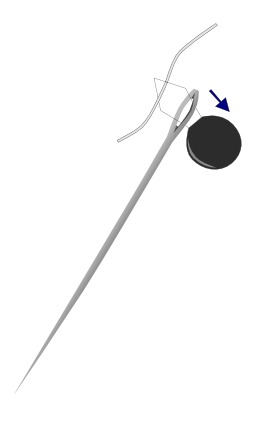

Photographie, Cuirs et peaux, Aiguilles et épingles, Couture -- Appareils et matériel, Outils, Arts du cuir, Sommiers tapissiers

Quatre aiguilles à coudre

Quatre aiguilles à coudre, deux ordinaires (au centre), une courbe de tapissier (en hau à gauche) et la dernière pour le cuir.Une aiguille à coudre ou aiguille à chas est un instrument de couture permettant de faire passer un fil à travers un tissu ou un cuir. L'une des extrémités est pointue et permet de percer le tissu. L'autre est munie d'une perforation appelée « chas », dans laquelle on passe le fil afin qu'il soit entraîné avec l'aiguille à travers le tissu.

Abeilles mellifères, Gravure, Apiculture, Agriculture, Produits du rucher, Apiculteurs, Narbonne (Aude), Produits du miel

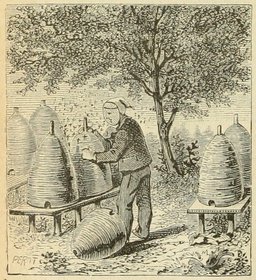

Récolte du miel

Le tour de la France par deux enfants, par George Bruno, pseudonyme d'Augustine Fouillée (née Tuillerie), 1877, p.208 ; manuel scolaire, édition de 1904 : LA RÉCOLTE DU MIEL A NARBONNE. - Les miels les plus connus sont ceux de Narbonne, du Gatinais, de la Saintonge et de la Bourgogne. Les hommes qui récoltent le miel se revêtent de gants et d'une sorte de masque en fil de fer, afin d'éviter les piqûres des abeilles, qui défendraient leur miel avec un acharnement furieux.

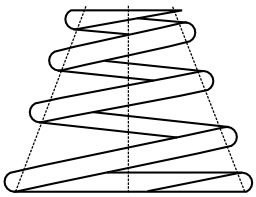

Ressort conique

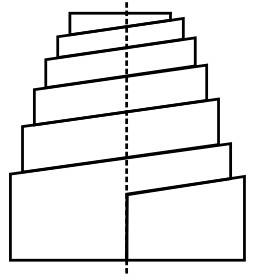

Ressort conique : Les ressorts coniques sont enroulés à pas constant (sur le ressort à l'état libre, on s'élève d'une même quantité à chaque tour) ou à pente constante (les spires sont de plus en plus serrées au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité de petit diamètre) ; dans le premier cas, on peut obtenir une raideur de plus en plus forte au fur et à mesure de la compression (les spires de plus fort diamètre sont les plus souples et se compriment « à bloc » les premières) ou un encombrement minimal une fois la compression réalisée ; dans le second cas, on minimise la variation de raideur, les spires s'écrasent de façon à peu près simultanée mais une fois complètement aplati, le fil prend l'aspect d'une spirale de plus en plus lâche au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre.

Ressort en double volute

Ressort en double volute : pour les ressorts en volute on n'utilise plus du fil mais des bandes de tôle spéciale découpées selon divers profils. Si l'on souhaite que la raideur reste constante, alors il faut faire en sorte que la section aille en augmentant de l'intérieur vers l'extérieur. Il est également possible de réaliser des ressorts en double volute. Outre leurs caractéristiques mécaniques un peu spéciales, les ressorts en volute ont la particularité de présenter une structure fermée, limitant les risques de blocage par des corps étrangers. Le ressort en double volute, par exemple, est très souvent utilisé pour écarter les deux branches des sécateurs. Les jardiniers n'aiment pas beaucoup les sécateurs munis de ressorts hélicoïdaux ordinaires, car les brindilles s'y coincent facilement. Ce type de ressort est également appelé ressort Comtois.

Dessins et plans, Fil, Physique, Génie mécanique, Ressorts et suspension, Ressorts, Fil métallique, Produits en fil métallique

Ressort en fil métallique

Ressort en fil métallique : Il existe d'innombrables pièces élastiques jouant le rôle de ressorts dans beaucoup de mécanismes, avec des caractéristiques spécifiques et donc en dehors de la production standardisée, comme par exemple cette pièce en fil métallique.

Dessins et plans, Physique, Génie mécanique, Ressorts et suspension, Automobiles -- Ressorts et suspension

Ressort en fil rectangulaire

Ressort en fil rectangulaire : au lieu d'un fil rond, on peut utiliser d'autres formes, elliptique, rectangulaire, ... Parfois, les ressorts à fil rectangulaire sont obtenus par taillage dans un tube.

Ressort en volutes

Ressort en volute : pour les ressorts en volute on n'utilise plus du fil mais des bandes de tôle spéciale découpées selon divers profils. Si l'on souhaite une raideur variable, alors il faut adopter une largeur constante de façon que les spires de plus grand diamètre s'affaissent les premières.

Photographie, Musique, Instruments de musique, Cithare, Instruments à cordes, Instruments à cordes frappées, Cordes (instruments de musique), Instruments de musique -- Grèce, Sandouri, Santour, Santouri

Santouri grec

Santouri grec datant de 1940-1960. Le santouri est un instrument de musique iranien, diffusé par tout le Moyen-Orient appartenant à la famille des cithares sur table. On en joue à l'aide de deux petits marteaux placés entre les doigts. Il est imposant par sa taille (100 cm × 60 cm × 10 cm avec angle à 70°) et par la disposition des cordes offrant six sections de jeu. La caisse de résonance est en érable, en hêtre ou en bois de rose laminé ; les côtés sont coupés en deux et recollés en inversant le fil du bois afin d'assurer une meilleure stabilité. La table d'harmonie en épicéa ou en sapin est percée de deux grosses ouïes hexagonales avec sept trous ronds (ou deux grosses rosaces rondes) placées au centre et à gauche de la série de chevalets médians. Il a environ 115 cordes (en acier, en bronze et en cuivre fileté) disposées en chœurs de 2, 3, 4 ou 5 sur cinq séries de chevalets (non amovibles, reliés par des sillets en métal) composés de barres de soutien creusées pour permettre leurs passages. L'accord est complexe et rend le jeu difficile du fait des croisements lors des changements de série de chevalets. Les chevilles filetées sont placées sur le dessus, à droite, à côté de la table d'harmonie, et non pas sur le côté de la caisse de résonance. Là aussi il faut des calibres de cordes différents pour assurer le rendu correct des harmoniques de l'échelle chromatique. Les mailloches sont imposantes (25 cm), lourdes, toujours entourées d'étoupe à l'extrémité, afin de feutrer le son, et jouées avec les poignets, bien que tenues penchées, entre deux ou trois doigts (autrefois on en jouait aussi avec les avant-bras, d'un peu plus loin, avec les baguettes tenues droites, dans lesquelles étaient creusés des trous pour les index). Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Santour

Schéma de mitochondrie animale

Vue détaillée d'une mitochondrie animale, légende en français de Ethan Gray : Une mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est un organite à l'intérieur d'une cellule eucaryote, dont la taille est de l'ordre du micromètre. Son rôle physiologique est primordial, puisque c'est dans les mitochondries que l'énergie fournie par les molécules organiques est récupérée sous forme d'ATP (énergie contenue dans la liaison phosphate-phosphate), la source principale d'énergie pour la cellule eucaryote, par le processus d'oxydation phosphorylante. L'ensemble des mitochondries d'une cellule constitue ce que l'on appelle son chondriome.

Photographie, Musique, Anglais (langue), Instruments à clavier, Objets miniatures, Claviers (électronique), Instruments à clavier électroniques, Stylophone, Gadgets de bureau

Stylophone

Le Dubreq Stylophone est un instrument de musique électronique miniature, créé en 1967 par Brian Jarvis. Il se compose d'un clavier métallique de 20 notes sur lequel on joue à l'aide d'un stylo relié à un fil électrique, ce qui ferme le circuit et produit la note. Le son produit est pauvre et l'appareil se rapproche davantage du gadget que de l'instrument de musique. Néanmoins, les artistes utilisant le stylophone ajoutent le plus souvent des effets sonores (grâce à des pédales multi-effets) pour enrichir le son et en faire un véritable synthétiseur. Durant sa vie éphémère, le stylophone fut un énorme succès commercial, avec trois millions d'exemplaires vendus, surtout en tant que jouet. On lui connaît quelques rares utilisations musicales, par des artistes comme Pulp, Kraftwerk, Erasure et David Bowie (dans le morceau Space Oddity). On peut noter sa réutilisation grâce à des artistes tels que Little Boots, Spirit of the matter, Dionysos (tournée acoustique 2009) ainsi que Charlie Winston lors de son concert au Point gamma 2009 de l'École polytechnique. Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Stylophone.JPG

Photographie, Matériaux piézoélectriques, Énergie, Énergie -- Conversion directe, Microgénérateurs, Télécommande

Télécommande de TV sans pile

Télécommande de TV sans pile, réalisée par Arveni sas pour Philips en 2011 : les piézoélectriques sont au cœur d'applications récentes visant à récupérer l'énergie présente dans notre environnement sous différentes formes ou effectuées par des mouvements quotidiens. Les premiers prototypes, dits microgénérateurs, sont apparus en 2006 (cf démonstrateur de sonnette de maison sans fil et sans pile de la société française Arveni s.a.s.). Ils récupèrent par exemple l'énergie mécanique fournie par la pression du doigt sur un bouton. L'électricité ainsi récupérée sert à alimenter un circuit radio, qui émet un message vers le récepteur. Il existe aussi des applications industrielles, comme les réseaux de capteurs sans fil où la source d'énergie est la vibration d'une machine par exemple. Les applications sont la maintenance préventive, la surveillance de santé des structures, ou le contrôle de processus.

Dessins et plans, Dessin en noir et blanc, Téléphone -- Appareils et matériel, Téléphones, RyXéo, ryxeo-yvain coudert, ryxeo-yvain coudert-imagier2013, Dictionnaire en images, Haut-parleurs, Lignes téléphoniques -- Installation, Microphones émetteurs

Téléphone

Téléphone d'intérieur fixe à cadran. Le téléphone se compose historiquement de deux blocs : 1) un boîtier contenant les organes de transmission de la parole, très souvent un système de sonnerie pour signaler un appel et un cadran ou un clavier permettant un dialogue avec le central téléphonique. Ce dialogue est effectué en composant le numéro d'un autre abonné. Le commutateur du central y répond en envoyant des tonalités d'acceptation, de refus ou d'acheminement. En France, la tonalité d'acheminement a été supprimée le 18 octobre 1996 à 23 heures, en même temps que la numérotation est passée à dix chiffres ; 2) un combiné qui permet d'échanger les sons de la voix entre les deux interlocuteurs sur la ligne téléphonique. Le bloc combiné est composé de deux parties : une partie microphone qui se place devant la bouche et une partie haut-parleur qui se place à proximité de l'oreille. Le combiné est une invention relativement récente : dans les premiers temps, l'interlocuteur parlait devant une plaque de bois solidaire du boîtier ou, selon le cas, dans un petit entonnoir, en portant à son oreille l'écouteur relié au boîtier par un fil.

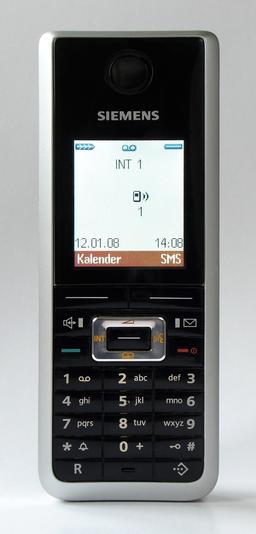

Photographie, Lettres (alphabet), Douze (le nombre), Chiffres, Numérotage (télécommunications), Alphabet, Lettres de l'alphabet, Téléphones portables, Téléphone -- Appareils et matériel, Communication téléphonique, Écriture minuscule, Dix (le nombre), Vingt-six (le nombre), Claviers (électronique), Téléphone -- Numéros, Commande numérique

Téléphone portable sans fil

Téléphone portable sans fil DECT Siemens Gigaset SL565. Clavier numérique à douze touches, dix chiffres et vingt-six lettres en minuscules : 1 ; 2, abc ; 3, def ; 4, ghi ; 5, jkl ; 6, mno ; 7, pqrs ; 8, tuv ; 9, wxyz ; * ; 0 ; #.

Photographie, Ethnologie -- Musées, Chanvre, Arts et traditions populaires, Champlitte (Haute-Saône)

Travail du chanvre

Les différentes étapes de la transformation de la fibre de chanvre en fil à tisser, salle d'exposition du musée départemental d'Arts et Traditions Populaires de la Haute-Saône ou musées départementaux Albert-et-Félicie-Demard. Il est installé dans le château de Champlitte.

Photographie, Musique, Instruments de musique, Instrument solo, Musique d', Instruments à percussion, Percussion, Musique de, Vibraphone, Vibraphone (jazz), Musique de, Vibraphonistes

Vibraphone

Le vibraphone est un instrument de musique, de la famille des instruments de percussion et plus précisément de la branche claviers. Il a été inventé en 1916 par Hermannn Winterhoff, s'inspirant du marimba mexicain, autre instrument de percussion à clavier proche du xylophone, du balafon africain et des orchestres de Gamelan de Java (appelé aussi métallophone). Si le premier vibraphoniste de talent fut le jazzman Lionel Hampton, il a vite trouvé sa place dans le jazz, mais aussi dans la musique classique du XXe siècle grâce à des compositeurs comme Edgard Varèse, Pierre Boulez ou Steve Reich. Le vibraphone a, au fil des années, été utilisé dans des styles musicaux très différents, même s'il ne joue véritablement un rôle central que dans certaines formations de jazz.

Gravure, Dix-neuvième siècle, Carrières, Carrières souterraines (exploitations minières), Catacombes, Héricart de Thury (1776-1854), Paris (France) -- Quartier des Grandes-Carrières

Visite des Catacombes en 1860

Visite des catacombes en 1860 : Un arrêt du Conseil d'État du 9 novembre 1785 décide la suppression du cimetière des Innocents avec évacuation des ossements, puis son réaménagement en marché public. Le nom de Catacombes est donné aux carrières aménagées, par analogie avec les anciennes nécropoles souterraines de Rome, même si les lieux n'ont jamais servi de sépulture directe et n'ont aucun caractère sacré. Durant toute son existence, plus de deux millions de parisiens sont inhumés au cimetière des Innocents. Dès leur création, les Catacombes suscitent la curiosité. En 1787, le premier visiteur, le comte d'Artois, futur Charles X, y descend en compagnie de dames de la Cour. L'année suivante, on mentionne la visite de Madame de Polignac et Madame de Guiche. Mais il faut attendre 1806 pour que les premières visites publiques soient organisées ; celles-ci ne s'opèrent qu'à des dates irrégulières pour de rares privilégiés. C'est le successeur de Guillaumot, Louis-Étienne Héricart de Thury, alors responsable du service des carrières de la Ville de Paris, qui organise les premières visites régulières dès sa prise de fonction. Il fait tracer au plafond un trait noir, servant de fil d'Ariane aux visiteurs. En 1810 et 1811, il fait aménager l'ossuaire avec la réalisation d'alignements d'ossements décorés de motifs macabres ou artistiques, et placer des plaques portant des citations gravées dans la pierre, tirées de textes sacrés, littéraires, philosophiques ou poétiques célèbres, avec un goût propre au Premier Empire. Les ouvrages de consolidation sont transformés en monuments à la pompe funéraire. Par ailleurs, l'ossuaire est isolé du reste des carrières souterraines, donnant un aspect proche de celui qu'on observe au XXIe siècle. Héricart de Thury (1776-1854) publie en 1815 la "Description des Catacombes de Paris", qui devint la base sur laquelle toutes les études postérieures s'appuient.