Transfert en cours..., vous êtes sur le "nouveau" serveur data.abuledu.org dont l'hébergement est financé par l'association abuledu-fr.org grâce à vos dons et adhésions !

Vous pouvez continuer à soutenir l'association des utilisateurs d'AbulÉdu (abuledu-fr.org) ou l'association ABUL.

Suivez la progression de nos travaux et participez à la communauté via la liste de diffusion.

Votre recherche ...

Nuage de mots clés

Photographie, Astronomie, Rome, Dix-huitième siècle, Architecture, Basiliques -- Italie, Francesco Bianchini (1662-1729), Calendrier grégorien, Méridiennes

Méridienne de Bianchini à Rome

Méridienne de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs à Rome construite par Francesco Bianchini (1702). Vers 1700, le pape Clément XI demanda à Francesco Bianchini, astronome, mathématicien, archéologue, historien et philosophe, de construire une ligne méridienne, sorte de cadran solaire, à l’intérieur de la basilique. Le pape souhaitait vérifier l’exactitude de la réforme grégorienne du calendrier et avait besoin d’un moyen de prévoir exactement la date de Pâques. Il voulait enfin que Rome soit dotée d’une méridienne aussi importante que celle construite peu de temps auparavant par Giovanni Domenico Cassini (Perinaldo 1625 - Paris 1712), dans la basilique San Petronio de Bologne. La basilique présentait pour cette installation quelques avantages : comme les autres thermes de Rome, l’édifice était déjà naturellement orienté au sud, donc exposé au soleil ; la hauteur des murs autorisait de tracer une ligne très longue permettant de mesurer l’avance du soleil sur toute l’année ; les anciens murs étaient depuis longtemps stabilisés dans le sol, assurant que les instruments d’observation calibrés avec précaution ne bougeraient pas ; enfin, placée dans les anciens thermes de Dioclétien, la méridienne représenterait une victoire symbolique du calendrier chrétien sur le calendrier païen.

Photographie, Miroirs, Princesses, Dix-huitième siècle, Toilette -- Accessoires, Arts décoratifs, Miroirs des princes, Nécessaires de toilette, Orfèvres français

Miroir de toilette de princesse en 1786

Nécessaire de toilette de la Princesse de Deux-Ponts, 1786, par Johann Jacob Kirstein (1733-1816, maître en 1760), orfèvre : Argent doré, glace au mercure et noyer ; H. 96,5 cm ; l. 56,6 cm ; P. 7,2 cm. Musée des Arts décoratifs, Strasbourg. Le miroir fait partie du nécessaire offert par Maximilien Joseph de Deux-Ponts, colonel-propriétaire du régiment d’Alsace à Strasbourg, à Augusta Wilhelmine de Hesse-Darmstadt (1765-1796), fille du comte Georges Guillaume de Hesse-Darmstadt et de Marie Albertine Louise de Linange-Heidesheim, à l’occasion de la naissance de leur fils ainé.

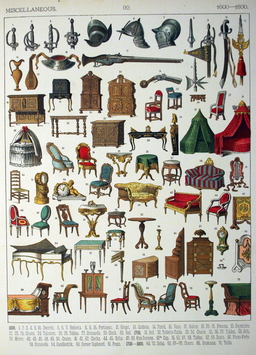

Gravure, Meubles, Armes de guerre, Histoire, Dix-septième siècle, Dix-huitième siècle, Guitare, Mobilier, Meubles -- Styles, Meubles Louis XIV, Meubles Louis XV

Mobilier du dix-septième et du dix-huitième siècle

Planche 92, Mobilier du dix-septième et du dix-huitième siècle, in Costumes of All Nations (Londres, 1882) par Albert Kretschmer, peintre du théâtre de la Cour Royale de Berlin, et Dr. Carl Rohrbach. Objets du dix-septième siècle : 1-4, 9-10, épées ; 5-7, casques ; 8, 11, 15, pointes de lances (pertuisanes) ; 12, hausse-col (gorgerin) ; 13, carabine ; 14, pistolet ; 16, vase ; 17, guitare ; 18-21, meubles et secrétaire ; 22-25, chaises et tabouret ; 26, 28, tables ; 27, commode ; 29, porte-buste ; 30, lit. Objets du dix-huitième siècle : 31, lit ; 32, table de toilette ; 33-34, 40, 43, 45-47, chaises ; 35-37, tables ; 38, sofa ; 39, miroir ; 41-42, 62, réveils ; 44, 45, sofas ; 47, 63, sirènes d'incendie ; 62a, tasse et sous-tasse ; 51, 53, 57-58, tables ; 52, 55, sièges ; 56, piano forte ; 54, chandelier ; 59, commode ; 60, étagères d'angle ; 61, armoire ; 64-72, sofas ; 65, 67-70, chaises ; 66, étagère ; 71, table.

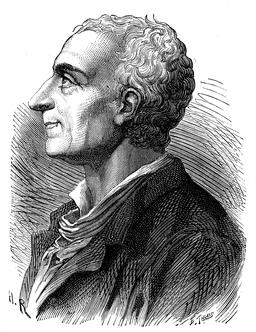

Gravure, Histoire, Dix-huitième siècle, Charles-Louis de Secondat Montesquieu (baron de La Brède et de, 1689-1755), Émile Bayard (1837–1891)

Montesquieu

Portrait de Montesquieu (1689-1755), gravure de Émile Bayard (1837–1891). Source : Augustin Challamel et Desire Lacroix, Album du centenaire, Grands hommes et grands faits de la Révolution française (1789-1804), Magasin Pittoresque (E.Best), Paris

Monument méridien de Manchecourt

Photo du monument indiquant le méridien de Paris levé en 1748 par Cassini.

Photographie, Table -- Couvert et décoration, Dix-huitième siècle, Autriche, Nécessaire, Table -- Service, Tables (mobilier), Autriche (1740-1789)

Nécessaire de table de l'empereur d'Autriche

Le nécessaire de table personnel de l'empereur autrichien François II (1er). Or, lame d'acier, boîte en cuir et velours. Cuillère, couteau, fourchette, coquetier, cuillère à moelle, boîte à épices. Par Wenzel Kowanzky, Vienne, 3ème quart du 18ème siècle. Catalogue n°6, "Silberkammer", Palais de la Hofburg, Vienne, Autriche.

Nécessaire de table de Marie-Thérèse de Vienne

Le nécessaire de table personnel de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780). Or, lame d'acier, boîte en cuir et velours. Cuillère, couteau, fourchette, coquetier, cuillère à moelle, boîte à épices. Vienne (?), 1ère moitié du 18ème siècle. Catalogue n°4, "Silberkammer", Palais de la Hofburg, Vienne, Autriche.

Textes, Angleterre (GB), Dix-huitième siècle, Charles-Louis de Secondat Montesquieu (baron de La Brède et de, 1689-1755)

Notes sur l’Angleterre

Extrait de "Notes sur l’Angleterre", par Montesquieu (1689-1755) : observations sur la société et la politique anglaises au dix-huitième siècle. 630 mots.

Orangerie de l'abbaye de Bronnbach

Orangerie de l'abbaye de Bronnbach (1773-1775) à Wertheim am Main en Allemagne.

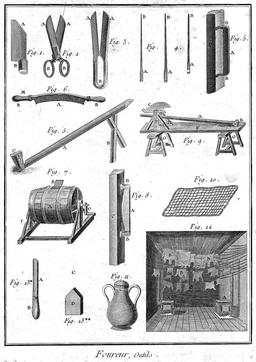

Dessins et plans, Outils, Dix-huitième siècle, D' Alembert (1717-1783), Denis Diderot (1713-1784), Encyclopédie Diderot et d'Alembert, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Fourrures -- Industrie et commerce

Outils du fourreur

Planche des outils du fourreur, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par Denis Diderot et Jean de Rond d'Alembert, Paris 1762-1777. Fig.1. Couteau à habiller. A la lame. B le manche ; 2. Gros ciseaux. AA les taillans. BB les anneaux ; 3. Forces. AA les taillans. BB le ressort ; 4. Carrelets. AAA les tètes. BBB les pointes. C le piquet ; 5. Chevalet. A le chevalet. B la gambette. C le piquet ; 6. Couteau à ècharner. A la lame. BB les Manches ; 7. Dégraiffoir. A le tonneau. B le couvercle. C la manivelle. DD les supports ; 8. Fer de pelletier. A la lame. B les moufles. C le poteau ; 9. Banc à tirer les peaux. A la perche. B la moufle. CC les pallissoirs. DD leurs supports. EE, &c. les arcboutans. F la table. GG les tréteaux ; 10. Claie ; 11. Pot de cuivre deltiné à faire chauffer les drogues ; 12. Élévation perspective de l'étuve à sécher les peaux. AA le poèle. BB, &c. peaux étandues sur des cordes ; 13*. Racloir. A la lame. B le manche ; 13**. Paumelle.

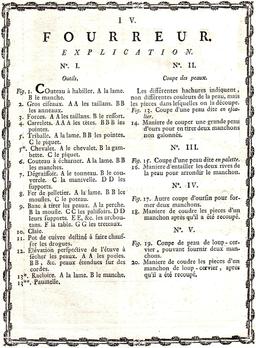

Textes, Outils, Dix-huitième siècle, D' Alembert (1717-1783), Denis Diderot (1713-1784), Encyclopédie Diderot et d'Alembert, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Fourrures -- Industrie et commerce

Outils et travail du fourreur

Planche explicative du métier de fourreur, in Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot et Jean de Rond d'Alembert, Paris 1762-1777 : planche 1) outils, planches 2 à 5) coupe des peaux.

Palais de fantaisie

Palais de fantaisie, Le Piranèse (1720-1778). Dans ses planches gravées, Piranèse parvient à sublimer l'Antiquité. En isolant et en amplifiant les éléments architecturaux, il ajoute à ses œuvres une dimension dramatique qui reflète son idée de la dignité et de la magnificence romaine.

Photographie, Figurines de porcelaine, Dix-huitième siècle, Comique (littérature), Porcelaine -- Allemagne, Peinture sur porcelaine, Commedia dell'arte, Porcelaine de Nymphenburg, Amoureux, Vieux

Pantalone de porcelaine

Statuette de porcelaine peinte de Pantalon, par Franz Anton Bustelli, Nymphenburg en Bavarière, ca. 1760. Pantalon est le personnage de vieux barbon amoureux d’une jeune fille.

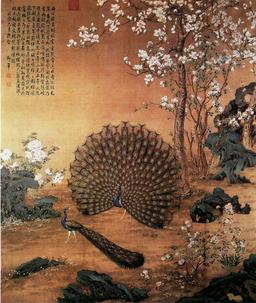

Peinture, Printemps, Faisans, Art chinois, Paon du jour, Dix-huitième siècle, Plumes de paon, Giuseppe Castiglione (1688–1766)

Paons au printemps

Couple de paons au printemps, le mâle fait la roue, par Giuseppe Castiglione (1688–1766).

Photographie, Pinces, Outils, Pelles, Dix-huitième siècle, Jouets, Cheminées d'habitation, Jouets en papier, Objets en argent

Pelle et pincettes pour la cheminée

Pelle et pincettes pour l'entretien du feu dans la cheminée : outils miniature en argent de la première moitié du XVIIIème siècle, peut-être pour maisons de poupée, Londres.

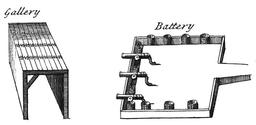

Gravure, Géométrie, Dix-huitième siècle, Savants, Savants anglais, Perspective cavalière, Axonométrie, Fortifications

Perspective cavalière en dessins de fortifications

Source : Ephraim Chambers (1680–1740), "Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences" 1728. La perspective cavalière est une manière de représenter en deux dimensions des objets en volume. Cette représentation ne présente pas de point de fuite : la taille des objets ne diminue pas lorsqu'ils s'éloignent. C'est une forme particulière de perspective axonométrique, où l'on situe les points grâce à leurs coordonnées dans un repère formé de trois axes. Dans cette perspective, deux des axes sont orthogonaux et ont un facteur de report de 1. Le troisième axe est incliné, en général de 30 ou 45° par rapport à l'horizontale, appelé « angle de fuite », et a un facteur de report inférieur à 1, en général. Cette perspective ne prétend pas donner l'illusion de ce qui peut être vu, mais simplement donner une information sur la notion de profondeur. Simple à réaliser, c'est une perspective naïve qui peut traduire un manque de « vision dans l'espace ». Trop souvent utilisée dans les dessins à main levée, elle est malgré tout à déconseiller par son ambiguïté de représentation : un objet éloigné d'un autre peut sembler être plutôt au-dessus ou au-dessous. Cette représentation était utilisée initialement pour la conception des fortifications militaires. Le « cavalier » est un promontoire de terre situé en arrière des fortifications et qui permet de voir par-dessus, et donc de voir les assaillants. La perspective cavalière était donc la vue que l'on avait du haut du cavalier (les anglais utilisent parfois le terme de « high view point », en français « point de vue de haut »). Certains avancent également que c'est la vue qu'a un cavalier du haut de son cheval.

Pétition de la main gauche

Pétition de la main gauche à ceux qui sont chargés d'élever des enfants, 1793, de Benjamin Franklin (1706-1790). Source : In libro veritas, oeuvre15316-chapitre72831. (397 mots, cycle 3 et collège).

Photographie, Pierrot, Figurines de porcelaine, Dix-huitième siècle, Porcelaine -- Allemagne, Peinture sur porcelaine, Porcelaine de Meissen, Commedia dell'arte, Carlin (race canine), Clowns

Pierrot, le clown de porcelaine

Statuette en porcelaine peinte de Pierrot, le clown : J. J. Kaendler, ca. 1740-41, Meissen en Allemagne. Personnage grotesque de la commedia dell'arte, ici avec son petit bouledogue sous le bras.

Photographie, Dix-huitième siècle, Peinture sur porcelaine, Arts décoratifs, Pigeons, Animaux -- Dans l'art, Faïence de Strasbourg

Pigeon en porcelaine de Strasbourg

Pigeon en porcelaine de Paul Hannong, Musée des arts décoratifs de Strasbourg.

Photographie, Arbustes, Jardins botaniques -- France, Dix-huitième siècle, Paris (France) -- Quartier du Jardin des Plantes, Arboriculture fruitière, Pistachier, Pistacia vera, Arbustes fruitiers -- Cultures, Sexualité végétale

Pistacia vera de 1702 au Jardin des Plantes

Pistacia vera L. Vue d'un specimen historique, planté au Jardin des Plantes ("Jardin des semis", devenu Jardin alpin) en 1702. C'est l'étude de cet arbre qui permit à Sébastien Vaillant de prouver la notion de sexualité chez les végétaux en 1716.

Photographie, Plaques commémoratives, Botanistes, Jardins botaniques -- France, Pollinisation, Dix-huitième siècle, Paris (France) -- Quartier du Jardin des Plantes, Expériences, Tourisme de jardins, Français (langue), Sciences -- Expériences, Pistachier, Pistacia vera, Sébastien Vaillant (1669-1722)

Pistacia vera en 1702

Plaque concernant le pistachier du Jardin des Plantes (Pistacia vera) en 1702. Le pistachier permit à Sébastien Vaillant d’étudier et de démontrer scientifiquement la sexualité des végétaux en 1716. En 1702, Joseph Pitton de Tournefort rapporta quelques pistaches de Chine et les sema au jardin des semis du Jardin royal des plantes médicinales. Un pistachier mâle poussa. Arbre historique, il se trouve au jardin alpin du Jardin des plantes de Paris. Sébastien Vaillant remarqua que ce pistachier esseulé fleurissait tous les ans sans fructifier comme un autre spécimen aux fleurs différentes situé dans un autre quartier de Paris. Vaillant apporta une branche fleurie du Jardin du roi et la secoua près de l'autre pistachier en fleurs. Des fruits apparurent pour la première fois. Cette expérience démontra la sexualité des plantes et la pollinisation. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistacia_vera

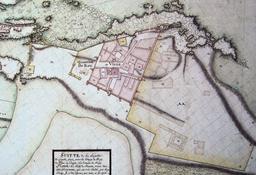

Dessins et plans, Citadelles, Dix-huitième siècle, Architecture militaire, Essaouira (Maroc), Architectes français

Plan de la citadelle d'Essaouira en 1767

Plan de la citadelle d'Essaouira en 1767, par Théodore Cornut.

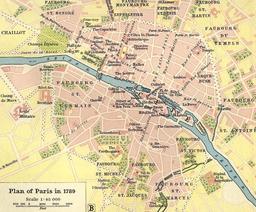

Plan de Paris en 1760

Plan de Paris en 1760, par Robert de Vaugondy (1723-1786), cartographe français.

Dessins et plans, Visites touristiques, Dix-huitième siècle, Art rococo, Singeries (art), Singes -- Dans l'art, Chantilly (Oise) -- Château, Galerie de Psyché (Chantilly, Oise)

Plan de visite du Musée Condé

Plan de visite pour le Musée Condé : Salle 6: Le décor, attribué à Christophe Huet, de ce salon, composé de singes et de chinois est typique d'un goût qui se développe dans le premier tiers du 18° siècle.

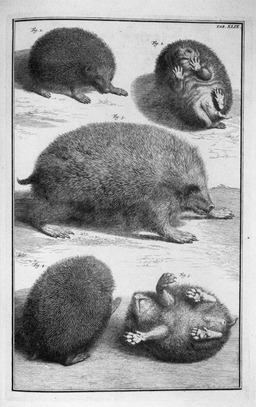

Planche sur le hérisson

Planche tirée du Thesaurus, 1734, d'Albertus Seba, savant hollandais (1665-1736) représentant divers hérissons.

Photographie, Montgolfières, Parachutisme, Plaques commémoratives, Dix-huitième siècle, Inventeurs, Français (langue), André-Jacques Garnerin (1769-1823)

Plaque commémorative du premier saut en parachute

Plaque d'André-Jacques Garnerin, Parc Monceau avec illustrtation et texte : "Ici, le 22 octobre 1797, le français André-Jacques Garnerin réalisa à partir d'un ballon libre la première descente en parachute de l'histoire."

Photographie, Plaques commémoratives, Dix-huitième siècle, Jean-Pierre Blanchard (1753-1809), Aéronautes, Guînes (Pas-de-Calais), Manche (mer)

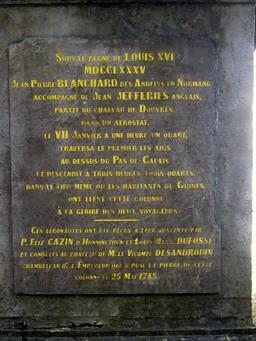

Plaque de la colonne Blanchard à Guînes

Plaque de la colonne Blanchard à Guînes relatant l'atterrissage du ballon le 7 janvier 1785 après la traversée de la Manche, de Douvres à Guînes en 2 heures 25 minutes, à bord d’un ballon gonflé à l’hydrogène. Jean-Pierre Blanchard (1753-1809) est un aéronaute français qui s’illustra dans la conquête des airs en ballon.

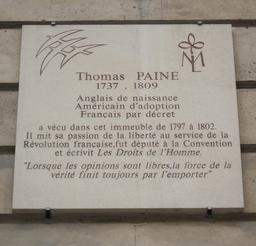

Photographie, Dix-huitième siècle, Conventions (économie politique), Déclarations des droits, France (Révolution) (1789-1799), Thomas Paine

Plaque de Thomas Paine à Paris

Plaque apposée au n° 10 de la rue de l'Odéon, Paris Thomas Paine (1737-1809) : Anglais de naissance, Américain d'adoption, Français par décret, a vécu dans cet immeuble de 1797 à 1802. Il mit sa passion de la liberté au service de la Révolution française, fut député à la Convention et écrivit ''Les Droits de l'Homme'' : « Lorsque les opinions sont libres, la force de la vérité finit toujours par l'emporter. » Ses écrits, parmi lesquels figure "Les Droits de l'Homme" (Rights of Man 1791), ont exercé une grande influence sur les acteurs de la Révolution française : il est élu député à l’assemblée nationale en 1792. Considéré par les Montagnards comme un allié des Girondins, il est progressivement mis à l’écart, notamment par Robespierre, puis emprisonné en décembre 1793. Après la Terreur, il est relâché et connaît un certain succès grâce à son livre "Le Siècle de la raison" (The Age of Reason, 1793-1794) qui analyse le christianisme et milite en faveur du déisme. Dans "La justice agraire" (Agrarian Justice, 1795), il analyse les origines du droit de propriété et introduit le concept de Revenu de base, proche du revenu minimum. Thomas Paine resta en France jusqu’en 1802, période pendant laquelle il critique l’ascension de Napoléon Bonaparte, qualifiant le Premier Consul de « charlatan le plus parfait qui eût jamais existé ». Sur l’invitation du président Thomas Jefferson, il revient aux États-Unis où il meurt à 72 ans.

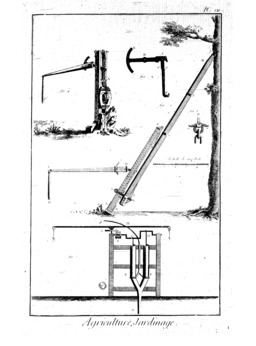

Gravure, Dix-huitième siècle, D' Alembert (1717-1783), Mécanique appliquée, Pompes à main, Denis Diderot (1713-1784), Pompes, Pompes à motricité humaine, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

Pompe du XVIIIème siècle

Pompe aspirante et foulante associée à un système bielle-manivelle, planche de l'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert, volume -0871 : Agriculture et Jardinage.

Photographie, Crustacés, Crabes, Bleu, Dix-huitième siècle, Écrevisses, Peinture sur porcelaine, Assiettes armoriées, Porcelaine chinoise d'exportation

Porcelaine chinoise du crabe

Porcelaine chinoise du crabe et de l'écrevisse, destinée à l'exportation vers l'Europe et retrouvée dans la cargaison d'une épave (18ème siècle. Musée Guimet, Paris)

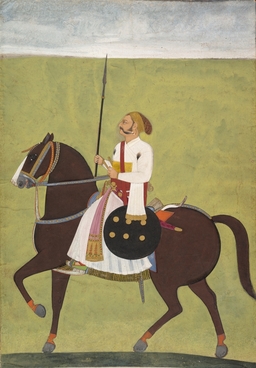

Portrait d'un chevalier perse autour de 1720

Portrait d'un chevalier perse autour de 1720, Jodhpur, attribué à Dalchand, peintre de cour au début du XVIIIème siècle.

Peinture, Pinocchio, Dix-huitième siècle, Peintres italiens, Plumes à écrire, Alessandro Longhi (1733–1813), Carlo Goldoni (1707-1793)

Portrait de Carlo Goldoni à la plume d'oie

Portrait de Carlo Goldoni (1707-1793), auteur de Pinocchio, par Alessandro Longhi (1733–1813).

Peinture, Peintres anglais, Dix-huitième siècle, Philosophie, Allan Ramsay (1713-1784), David Hume (1711-1776), Peintres écossais

Portrait de David Hume

Portrait par Allan Ramsay (1713-1784) de David Hume (1711-1776), philosophe anglais. Auteur de "Traité de la nature humaine" (1740), il veut fonder un système complet des sciences morales. Hume fait de la justice une vertu ; de manière empirique il procède à une classification des vertus. L'action vertueuse remarque-t-il est celle qui procure un certain plaisir à celui qui l'observe.

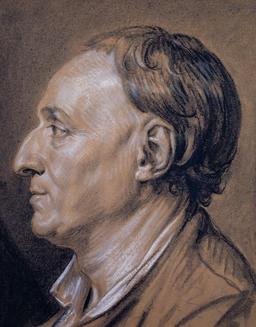

Peinture, Profils (portraits), Dix-huitième siècle, Mouvement des Lumières, Jean Baptiste Greuze (1725-1805), Denis Diderot (1713-1784), Siècle des Lumières, Europe -- Civilisation (18e siècle)

Portrait de Diderot en 1766

Portrait de Denis Diderot (1713–1784), 1766, par Jean Baptiste Greuze (1725-1805).

Peinture, Peintres français, Dix-huitième siècle, Plumes à écrire, Charles-Antoine Coypel (1694–1752), Molière (1622-1673)

Portrait de Molière à la plume d'oie

Portrait of Molière (1622-1673) par Charles-Antoine Coypel (1694–1752) en 1730. Source : Bibliothèque de la Comédie-Française, Paris.

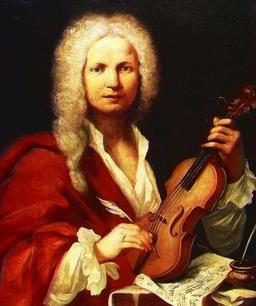

Portrait de Vivaldi

Portrait d’un violoniste vénitien du XVIIIe siècle, généralement considéré comme étant celui de Vivaldi, 1723. Source : Civico Museo Bibliografico Musicale, Bologne (Italie).

Peinture, Dix-huitième siècle, Archéologie, Homère, Histoire de l'art, Plumes à écrire, Peintres autrichiens, Anton von Maron (1733-1808), Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), Néoclassicisme (littérature)

Portrait de Winckelmann

Portrait de l'archéologue allemand Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) par Anton von Maron (1733-1808) en 1768, le buste d'Homère en arrière-plan. En tant que théoricien, Winckelmann peut être considéré comme le fondateur de l’histoire de l'art et de l’archéologie en tant que disciplines modernes.

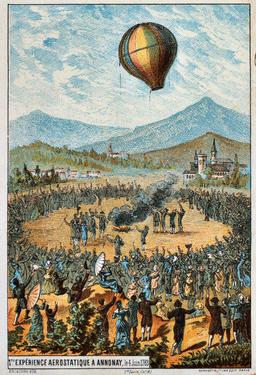

Peinture, Montgolfières, Dix-huitième siècle, Aérostats, Chromolithographie, Montgolfières -- Pilotage, Annonay (Ardèche)

Première expérience aérostatique à Annonay en 1783

Première expérience aérostatique à Annonay le 4 juin 1783.

Gravure, Dix-huitième siècle, François Quesnay (1694-1774), Physiocrates, Tableau économique - François Quesnay (1694-1774)

Quesnay et les physiocrates

Portrait de François Quesnay réalisé par Jean-Charles François d'après une peinture de Jean-Martial Frédou. La « Physiocratie » est le « gouvernement par la nature ». Le terme est forgé par Pierre Samuel du Pont de Nemours qui le crée en associant deux mots grecs : phusis (la Nature) et kratein (gouverner). On s'accorde à penser que le fondateur de cette école est François Quesnay, qui en devient le chef de file incontesté après la publication du Tableau économique en 1758, par lequel il décrit la circulation des richesses dans l'économie. Les Physiocrates s'appellent entre eux « Les Économistes ». Ces travaux révolutionnaires pour l'époque anticipent ceux d'Adam Smith en s'intéressant à la création de la richesse, mais aussi et surtout à sa répartition via des diagrammes de flux et de stocks représentant de manière très élaborée le fonctionnement de l'économie. Le but de ce groupe de marchands et de grands commis de l'État est de mettre en place les outils qui permettront au roi de France de mieux mesurer la création de richesse et ainsi pouvoir faire de meilleures lois permettant d'éviter les disettes via une production et une répartition optimisées des richesses. Cependant, en prenant pour hypothèse que le travail est la source de toute création de richesse, cette analyse va heurter de plein front les intérêts de l'aristocratie française, pour laquelle le simple fait de travailler était synonyme de dérogeance. François Quesnay en habile politique va dans le "Tableau économique" faire reposer la source de la richesse non plus sur le travail, mais sur la capacité « miraculeuse » de la terre à produire de la nourriture à chaque printemps !!!

Photographie, Barques, Arabe (langue), Citadelles, Dix-huitième siècle, Architecture militaire, Tamazight (langue), Essaouira (Maroc), Ponts -- Allemagne

Remparts de la citadelle d'Essaouira au Maroc

Essaouira (Maroc), le port, les barques de pêcheurs et les remparts de la citadelle. En tamazight تصورت tassourte "la bien gardée", en arabe : الصويرة, transcription : Al-Suwayra, "la bien dessinée". En 1764, le sultan Mohammed ben Abdellah décide d'installer à Essaouira sa base navale, d'où les corsaires iront punir les habitants d'Agadir en révolte contre son autorité. Il fait appel à Théodore Cornut, un architecte français à la solde des Britanniques de Gibraltar. Le sultan le reçoit avec tous les honneurs dus à un grand artiste et lui confie la réalisation de la nouvelle ville « au milieu du sable et du vent, là où il n'y avait rien ». Cornut l'Avignonnais, disciple de Vauban, et qui avait été employé par Louis XV à la construction des fortifications du Roussillon, travailla trois ans à édifier le port et la kasbah, dont le plan original est conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Il semblerait que la seconde ceinture de remparts et la médina aient été dessinées bien après le départ de Cornut. Le sultan n'avait pas souhaité prolonger leur collaboration, reprochant aux Français d'être trop chers et d'avoir travaillé pour l'ennemi britannique. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Essaouira.

Photographie, Portraits, Peintres français, Dix-huitième siècle, France (Révolution) (1789-1799), Révolutionnaires, Louis-Antoine-Léon Saint-Just (1767-1794), Louis Antoine de Saint-Just, La Révolution française et le XIXème siècle, Lyon (Rhône), Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823)

Saint-Just

Louis Antoine de Saint-Just, portrait de Pierre-Paul Prud'hon (1793), exposé Musée des beaux-arts de Lyon (France).