Transfert en cours..., vous êtes sur le "nouveau" serveur data.abuledu.org dont l'hébergement est financé par l'association abuledu-fr.org grâce à vos dons et adhésions !

Vous pouvez continuer à soutenir l'association des utilisateurs d'AbulÉdu (abuledu-fr.org) ou l'association ABUL.

Suivez la progression de nos travaux et participez à la communauté via la liste de diffusion.

Votre recherche ...

Nuage de mots clés

Photographie, Figurines de porcelaine, Dix-huitième siècle, Porcelaine -- Allemagne, Peinture sur porcelaine, Commedia dell'arte, Porcelaine de Nymphenburg, Colombine

Colombine de porcelaine

Statuette de porcelaine peinte de Colombine : Franz Anton Bustelli, Nymphenburg en Bavière, ca. 1765.

Colonie de vers tubulaires dans l'océan Pacifique

Cette colonie de vers tubulaires géants (Riftia pachyptila) habite à côté d'un fumeur noir dans l'océan Pacifique. Les vers ont besoin d'oxygène, mais certains microbes anaérobies du système écologique s'en passent. Anémones et moules à proximité. Expédition 2011 de la NOAA sur le Rift des Galapagos.

Photographie, Architecture romaine, Colonnes ioniques, Djarach (Jordanie), Gerasa (ville ancienne), Monumentalité (architecture), Monumentalité urbaine, Ordre ionique, Colonnades

Colonnade ionique du Cardo à Jerash

Colonnade ionique du portique du Cardo à proximité de la porte nord à Jerash en Jordanie. Cliché novembre 2014.

Photographie, Machines-outils, Saint-Leu (Réunion), Agriculture, La Réunion, Sucreries (usines), Colonnes à distiller, Distillation -- Appareils et matériel

Colonne à distiller le sucre à La Réunion

Une colonne à distiller dans le musée Stella Matutina, novembre 2004, La Réunion.

Colonne inonique dans le métro de Montréal

Colonne ionique de la station Du College, métro de Montréal : Gilles Bonetto, 1984.

Photographie, Industrie, Pétrole, Vaporisation, Distillation, Carburants, Butane, Essence, Fractionnement (technologie), Gazole, Kérosène, Naphta, Propane, Raffinage

Colonnes de distillation industrielle

Colonnes de distillation : La distillation industrielle est un procédé de raffinage qui consiste à traiter le pétrole brut préalablement chauffé à 360 degrés afin d'en séparer les différentes fractions. Après vaporisation, il est envoyé dans une tour de distillation atmosphérique. Chaque niveau de température correspond à une étape du fractionnement et donne un produit spécifique : les produits légers sont recueillis dans la partie supérieure de la tour (butane et propane, essence légère ou naphta), les produits moyens (essence lourde, kérosène et gazole) sont récupérés en soutirage latéral, et le résidu atmosphérique est recueilli au fond de la tour. Cette séparation n'est pas suffisante pour donner toutes les qualités requises à chacun des produits obtenus. Interviennent alors le craquage et le reformage pour les carburants.

Photographie, Colonnes, Sculpture monumentale, Bordeaux (Gironde) -- Place des Quinconces, Colonnes -- France, Bordeaux (Gironde) -- Colonnes rostrales, Colonnes votives

Colonnes rostrales à Bordeaux

Colonnes rostrales, Place des Quinconces à Bordeaux, Gironde (base Mérimée|PA33000075). Les deux colonnes rostrales (21 mètres de haut) situées face à la Garonne, ont été construites par Pierre-Alexandre Poitevin en 1829. Chaque colonne est ornée au tiers inférieur de quatre proues de galères prolongées de rostres formés de deux faisceaux de trois glaives, œuvre de l’ornemantiste d’origine italienne N. Bonino. Les rostres rappellent la victoire des flottes romaines sur celles de Carthage et, depuis l’Antiquité, signifient la maîtrise triomphale des mers. Le chapiteau supporte un édicule circulaire couvert d’une coupole supportant deux statues du sculpteur Monsau, à l'origine en terre cuite, avant d'être remplacées par des copies de fonte : l'une symbolise le Commerce et l'autre la Navigation. Le décor, finement sculpté par Bonino sur le fût, copie les proues et les ancres figurant sur le modèle de référence du musée du Capitole, mais Poitevin y a ajouté le caducée de Mercure et l’étoile qui guide le marin, attributs du Commerce et de la Navigation. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Quinconces

Photographie, Archets, Violoncelle, Distillation, Violon, Agriculture, Gemmage, Pin maritime, Pinus pinaster, Colophanes

Colophane

Différents types de colophane pour les archets de violon ou de violoncelle. La colophane est le résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine, oléorésine (appelée aussi gemme), substance récoltée à partir des arbres résineux et en particulier les pins (le genre Pinus) par une opération que l'on appelle le gemmage. La colophane est utilisée pour les instruments à cordes frottées. On la frotte sur la mèche des archets pour permettre la mise en vibration de la corde, car sans colophane les crins glissent sans frottements sur la corde presque sans en tirer un son. Elle est aussi utilisée sur les archets des scies musicales afin de mieux frotter sur la lame. La colophane se présente sous la forme d'un petit bloc (cubique ou cylindrique) solide et transparent en général de couleur jaune ou noire (mais certaines fois de couleur rouge ou verte). « Cette résine de pin, autrefois produite à Colophon, en Asie Mineure, est indispensable au travail des crins : c'est elle qui leur confère l'aspérité dont ils ont besoin pour frotter les cordes du violon. Si la mèche de l'archet était enduite de savon, elle ne produirait aucun son. Ce sont les grattements de ces milliers de rugosités qui tirent la corde et la laissent repartir. Tout cela est bien évidemment invisible à l'œil nu, mais dans cette combinaison des crins et de la colophane, tout se passe comme si des milliers de petits doigts onglés exécutaient une sorte de pizzicato continu. Ainsi naît la vibration. De cette mécanique microscopique éclot la voix du violon. » Yehudi Menuhin, "La légende du violon".

Coloquinte

Coloquinte (Citrullus colocynthis) dans un champ près de Tambarga, SE du Burkina Faso. Elle est cultivée dans les pays tropicaux comme plante médicinale pour la pulpe de ses fruits, qui est amère et toxique. Le fruit sphérique de 5 à 10 cm de diamètre (de la taille d'une petite orange), ressemblant à une petite pastèque, de couleur verte panaché de jaune clair, devient complètement jaune à maturité. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Coloquinte

Photographie, Afrique, Colporteurs et colportage, Passerelles, Douala (Cameroun), Cameroun, Femmes designers, Sandrine Dole (née en 1976), Vie dans les banlieues

Colporteur près de la passerelle d'Alioum Moussa

Colporteur près de la passerelle d'Alioum Moussa, Bessengue à Douala. Photo par Sandrine Dole (née en 1976), Juillet 2012, doual'art.

Comatule de Schlegel

Comatule de Schlegel (Comaster schlegelii) ou échinoderme. C'est une grande comatule buissonnante, dont le diamètre peut dépasser 20 cm, et qui vit assez exposée. Ses bras sont longs et épais, non ramifiés (en dehors des pinnules) et de taille homogène ; elle peut en avoir plus de 200. Sa couleur est très variable : elle est souvent noire (notamment à proximité de la surface). On la trouve souvent juchée au sommet des coraux ou des éponges. Comme toutes les comatules, elle est pourvue de cirres munis de griffes, ici assez courtes, qui lui permettent de s'agripper au substrat, mais aussi de pouvoir se déplacer si nécessaire. Cette comatule vit d'abord fixée au substrat, puis devient vagile tout en conservant des mœurs sédentaires. Dérangée, elle est capable de ramper sur ses cirres, ou même de nager quelque temps. Elle vit souvent cachée et repliée la journée, pour déployer ses longs bras la nuit tombée, à l'abri des prédateurs. Comme tous les crinoïdes, cette comatule est suspensivore. Ses longs bras ramifiés munis de pinnules filtrent l'eau, et retiennent les particules en suspension (plancton, neige marine, particules organiques en suspension...) en s'enroulant, avant de transmettre le butin aux tentacules collants qui tapissent les sillons ambulacraires. La nourriture circule ensuite le long de ces sillons comme sur un tapis roulant, pour arriver finalement à la bouche, d'où elles passera dans le tube digestif. Pour augmenter leur efficacité, les comatules se tiennent généralement perpendiculaires au courant, et recherchent les zones où le plancton est abondant. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Comaster_schlegelii

Comatule de Schlegel à Dahab

Comatule de Schlegel (Comaster schlegelii) à Dahab en Egypte. La partie supérieure du corps est globalement proche de celle des autres crinoïdes : le corps est centré autour d'un calice (ou thèque) muni de longs bras segmentés, articulés et barbulés pouvant ressembler à des plumes (parfois à une chevelure) et dont les barbules sont appelées "pinnules". C'est en déployant leurs bras en éventail que ces organismes filtrent l'eau de mer et se procurent leur nourriture (principalement du plancton), qu'ils acheminent jusque vers leur bouche grâce à de petits cils couvrant les bras. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Comatule

Combat d'Antilopes dans la Réserve de Bandia

Combat d'antilopes à la réserve naturelle de Bandia, Sénégal.

Photographie, Biologie, Saint-Denis de la Réunion, Bananiers, Geckonidés, Geckos, Phelsuma laticauda

Combat de deux geckos sur un tronc de bananier

Deux geckos diurnes à poussière d'or (Phelsuma laticauda) en train de se battre sur un bananier (Musa acuminata) du centre-ville de Saint-Denis de la Réunion.

Photographie, Afrique, Gnous, bovidés, Duels, Vertébrés herbivores, Parcs naturels, Etosha Pan (Namibie. - région)

Combat de deux gnous mâles

Duel de deux gnous mâles au Parc national d'Etosha, Kunene, en Namibie. Comme beaucoup d'herbivores, les gnous forment à l'intérieur du troupeau des harems, chaque mâle défendant son territoire. Ils communiquent par des grognements (ressemblant à « gnou gnou », d'où leur nom), sifflements et meuglements. Très territorial, le mâle se livre à des démonstrations rituelles : mugissant, il piétine, redresse fièrement la tête, laboure le sol de ses cornes, se vautre à terre, défèque, urine et dépose sur l'herbe ou les buissons, les sécrétions de ses glandes préorbitaires. Lorsque survient un rival, les deux mâles s'affrontent en un duel spectaculaire. La lutte se termine la plupart du temps sans blessé par le départ du mâle dominé. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnou_bleu.

Combat de vaches

Combat de deux vaches dans un pré. Commentaire du photographe : "Tout en cherchant à éviter les cadeaux déposés dans l'herbe par les vaches, j'ai remarqué ces deux bêtes se chamaillant, tête contre tête." (While negotiating my way across the cow field, avoiding their "presents"; I noticed these 2 cows having a bit of a disagreement, knocking their heads together !)

Combat entre un lion et un tigre en 1870

Plâtre sculpté par Emile-Joseph-Alexandre Gouget, intitulé "Combat entre un tigre et un lion", daté de 1870 (plâtre restauré en 2000). Piscine de Roubaix, n° inventaire : 3154-879-27.

Photographie, Guerre mondiale (1914-1918), Soldats, Canons, Casques militaires, Saumur (Maine-et-Loire), Barbelés

Combattant et canon de la Première guerre mondiale

Combattant de la Grande Guerre et canon de 75 (mle 1897) - Musée des blindés de Saumur.

Photographie, Dispositifs de sécurité, Sapeurs-pompiers, Mesures de sécurité, Deux (le nombre), Produits dangereux, Combinaisons de travail, Sécurité -- Dispositifs, Sapeurs-pompiers -- Formation professionnelle, Sapeurs-pompiers -- Uniformes, Substances dangereuses

Combinaisons de protection de pompiers

Sapeurs-pompiers portant une combinaison spéciale pour un exercice d'entraînement (fuite chore).

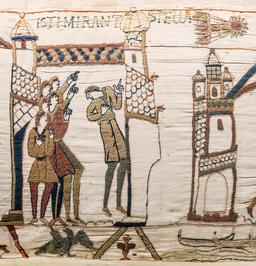

Photographie, Astronomie, Tapisserie médiévale, Histoire, Comètes, Guillaume le Conquérant (1028?-1087), Bayeux (Calvados), Tapisserie -- France, Halley, Comète de, Musée de la tapisserie de Bayeux

Comète de Halley sur la tapisserie de Bayeux

Comète de Halley sur la tapisserie de Bayeux, scène 32. Le texte au-dessus de l'image dit en latin : Isti mirant stella = Ceux-ci (les hommes) regardent avec étonnement l'étoile.

Photographie, Maires, Plaques commémoratives, Écharpes (vêtements), Commémorations, Esclavage -- Abolition, Aimé Césaire (1913-2008), Nelson Mandela (1918-2013), Anticolonialisme, Cérémonies publiques, Négritude, Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)

Commémoration de l'abolition de l'esclavage le 12 mai 2013

Cérémonie à Pierrefitte-sur-Seine (place Nelson Mandela) lors de la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition, le dimanche 12 mai 2013. Au micro, Georges Merlot, maire-adjoint. A droite, Michel Fourcade maire de Pierrefitte, et Mathieu Hanotin, député. Plaque commémorative : Aimé Césaire, Martinique Juin 1913 - Avril 2008, poète fondateur du mouvement littéraire de la négritude et homme politique français martiniquais anticolonialiste résolu.

Photographie, Miroirs, Meubles, Bibliothèques (meubles), Commodes, Dix-huitième siècle, Écritoires, Meubles -- Styles, Tiroirs, Meubles Louis XVI, Tables-écritoires

Commode-écritoire avec miroir

Ecritoire en deux corps composé d'une commode galbée à quatre tiroirs munie d'un abattant et, en partie supérieure, d'une bibliothèque à un vantail munie d'un miroir ; couronnement en forme de chapeau de gendarme. Thomas Sherburne, Boston, Massachusetts, 1770-1785. Winterthur Museum, New Castle Country, Delaware, Etats-Unis.

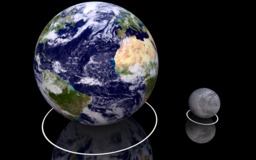

Comparaison de la taille de la terre et de la lune

Comparaison de la taille de la terre et de la lune.

Photographie, Infrastructures ferroviaires, Bicyclettes, Technologie ferroviaire, Bicyclettes -- Équipement, Compagnies de chemin de fer, Transports ferroviaires -- Trafic voyageurs, Voyages en train

Compartiment vélo dans un train express régional

Compartiment vélo dans une automotrice de type X76500 sur la ligne Paris-Laon (France) TER Picardie en 2010.

Photographie, Boussoles, Géographie, Aides à la navigation aérienne, Aides à la navigation, Orientation spatiale, Magnétisme terrestre, Gyroscopes

Compas gyroscopique

Sphère de compas gyroscopique. L'utilisation de compas gyroscopiques permet de s'affranchir des difficultés dues au magnétisme terrestre. La différence angulaire entre le nord vrai et le nord compas est appelée variation gyro (Wg). Cette variation est généralement faible (0,5° à 1°). Mais les compas gyroscopiques peuvent ne pas être parfaitement réglés, ou se dérégler. La variation gyro se mesure (ou se vérifie) régulièrement par le relèvement d'astre dont l'élévation sur l'horizon de l'observateur ne doit pas être trop élevée pour garantir la précision de la mesure et en appliquant le calcul d'amplitude, et en navigation côtière en relevant des alignements connus.

Compas magnétique

Le compas est un instrument de navigation qui donne une référence de direction (le nord) sur le plan horizontal et permet ainsi la mesure d'angles horizontaux par rapport à cette direction. Le compas est gradué de 0° (nord) à 359° dans le sens des aiguilles d'une montre (sens rétrograde). Le principe de fonctionnement du compas magnétique est, comme une boussole, l'orientation d'une aiguille aimantée dans le champ du magnétisme terrestre.

Photographie, Boussoles, Géographie, Compas (marine), Orientation spatiale, Magnétisme terrestre, Toulon (Var) -- Histoire, XIXème siècle

Compas magnétique marin ancien

Compas magnétique marin ancien, avec dispositif de compensation magnétique des masses métalliques, d'un navire de la marine marchande du début du 19e siècle (musée de Toulon).

Photographie, Dix-neuvième siècle, Géographie, Compas (marine), Orientation spatiale, Magnétisme terrestre, Instruments nautiques, Yachts -- Grande-Bretagne

Compas magnétique marin ancien

Habitat en céramique du compas marin du vaisseau royal britannique "Victoria et Albert III", 1899 (National Maritime Museum, Londres).

Photographie, Sports, Concours et compétitions, Escalade sur site aménagé, Structures artificielles d'escalade, Valence (Drôme)

Compétition d'escalade

Championnats du monde d'escalade minime, cadet, junior 2009, Valence, Drôme.

Compétition de snowboard à Québec en 2011

Sébastien Toutant, un planchiste, à la compétition de "big air" tenue au centre-ville de Québec : il a gagné la compétition. Un "big air" est une structure de neige utilisée pour le ski freestyle ou le snowboard. Il s'agit d'un tremplin permettant d'effectuer des figures en l'air. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_air

Compétition de vélos couchés

Les courses de vélos couchés en ville à Saint Hélyi, Jersey, le 24 mai 2009.