Transfert en cours..., vous êtes sur le "nouveau" serveur data.abuledu.org dont l'hébergement est financé par l'association abuledu-fr.org grâce à vos dons et adhésions !

Vous pouvez continuer à soutenir l'association des utilisateurs d'AbulÉdu (abuledu-fr.org) ou l'association ABUL.

Suivez la progression de nos travaux et participez à la communauté via la liste de diffusion.

Votre recherche ...

Nuage de mots clés

Photographie, Instrument à cordes, Musique d', Musique, Contrebasse, Instruments à cordes frottées, Cordes (musique), Instruments à cordes pincées, Instruments à cordes, Contrebasse, Musique de, Contrebassistes

Contrebasse

La contrebasse est un instrument grave de la famille des instruments à cordes. Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet (arco) ou en les pinçant avec les doigts (pizzicato). La contrebasse est très utilisée en musique classique au sein des orchestres symphoniques, et en jazz où elle fait partie de la section rythmique. La contrebasse est également utilisée dans les autres styles comme le blues, le bluegrass, le rock and roll, le rockabilly, le jazz rap ou encore le tango.

Photographie, Musique, Instruments de musique, Bois (instrument de musique), Musique de, Hautbois, Musique classique, Anches (musique), Contrebasson

Contrebasson

Le contrebasson est un instrument de musique à vent de la famille des bois, de perce conique et à anche double, et donc parent du basson et sonnant à l'octave inférieure de celui-ci. Son étendue est toutefois moins importante, de trois octaves et une seconde. Le tuyau comporte quatre coudes contre un seul pour le basson et sa colonne d'air d'environ 5 mètres est double de celle du basson. Son anche est environ de 10 % à 20 % plus longue et plus large que celle du basson. C'est le deuxième instrument le plus grave de l'orchestre, sa note la plus grave étant le Si bémol (Bb) en dessous du Mi (E) de la contrebasse et au-dessus du Fa (F) du Tuba contrebasse. Joué par des bassonistes, il constitue néanmoins une spécialisation au sein d'un pupitre de bassons, au même titre que le cor anglais pour les hautboïstes ou la clarinette basse pour les clarinettistes. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrebasson

Photographie, Cathédrales, Contreforts, Carrières (exploitations minières), Art chrétien (Moyen âge), Architecture, Ressources minérales, Paris (France) -- Notre-Dame de Paris

Contreforts en pierre de Notre Dame

Matériaux utilisés pour la construction de Notre Dame de Paris : "À l'inspection des monuments élevés pendant le moyen âge, il est aisé de reconnaître qu'alors, plus encore que pendant la période gallo-romaine, on exploitait une quantité considérable de carrières qui depuis ont été abandonnées, qu'on savait employer les pierres exploitées en raison de leur qualité, mais avec une économie scrupuleuse ; c'est-à-dire qu'on ne plaçait pas dans un parement, par exemple, une pierre de qualité supérieure convenable pour faire des colonnes monolithes, des corniches, des chéneaux ou des meneaux. Ce fait est remarquable dans un de nos édifices bâti avec un luxe de matériaux exceptionnel: nous voulons parler de la cathédrale de Paris. Là les constructeurs ont procédé avec autant de soin que d'économie dans l'emploi des matériaux. Les pierres employées dans la cathédrale de Paris proviennent toutes des riches carrières qui existaient autrefois sous la butte Saint-Jacques, et qui s'étendent sous la plaine de Montrouge jusqu'à Bagneux et Arcueil. La façade est entièrement construite en roche et en haut banc pour les parements, en liais tendre pour les grandes sculptures (banc qui avait jusqu'à 0m,90 de hauteur) et en cliquart pour les larmiers, chéneaux, colonnettes (banc de 0m,45 de hauteur au plus). Le liais tendre des carrières Saint-Jacques se comporte bien en délit, aussi est-ce avec ces pierres qu'ont été faites les arcatures à jour de la grande galerie sous les tours. Les cliquarts ont donné des matériaux incomparables pour la rose et pour les grandes colonnettes de la galerie, ainsi que pour tous les larmiers des terrasses. Parmi ces matériaux, on rencontre aussi dans les parements et pour les couronnements des contre-forts des tours l'ancien banc royal de Bagneux, qui porte 0m,70, et le gros banc de Montrouge, qui porte 0m,65 : ces dernières pierres se sont admirablement conservées. Dans les fondations, nous avons reconnu l'emploi des lambourdes de la plaine, et surtout de la lambourde dite ferme, qui porte jusqu'à un mètre ; quelquefois, mais rarement, du banc vert." Eugène Viollet-le-Duc. "Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle".

Photographie, Cuisine -- Appareils et matériel, Fours électriques, Moules à pâtisserie, Cuisine -- Ustensiles, Brioches, Temps de l'Épiphanie, Cuisine -- Recettes

Contrôle de la cuisson d'une frangipane

Contrôle de la cuisson d'une frangipane dans un four électrique.

Photographie, Antiquités romaines, Architecture, Voies romaines -- Italie, Colonne Trajane (Rome, Italie), Métopes

Contruction de voie romaine

Scène de construction de voie romaine, colonne trajane à Rome (Italie).

Conversation

Conversation entre une foulque macroule (Fulica atra) et son petit : les jeunes ont la tête et le bec rouges.

Photographie, Afrique, Oignons, Volailles, Agriculture, Casamance (Sénégal), Coopératives agricoles, Travail des femmes

Coopérative agricole dans l'île de Carabane

Culture d'oignons dans une coopérative gérée par des femmes sur l'île de Carabane (Casamance, Sénégal). Le bâtiment à l'arrière-plan est destiné à accueillir un élevage de volailles.

Coordonnées au tableau

Partie de Reptyl en classe de mathématiques au tableau, à la craie blanche.

Copal de Madagascar

Copal de Madagascar, avec des araignées, des termites, des fourmis, des elateridae, des hyménoptères, des blattes et une fleur… Le copal est une résine semi-fossile ou sub-fossile que l'on trouve principalement en Afrique et en Inde. Proche de l'ambre mais généralement plus clair, il est également utilisé comme gemme pour la confection de bijoux.

Photographie, Madagascar, Copals, Coléoptères, Résines fossiles, Elateridae, Élatéridés, Taupins (insectes)

Copal de Madagascar avec Elateridae

Copal de Madagascar avec inclusion d'Elateridae de 9,6mm. Les élateridés forment une famille de coléoptères qui correspond aux taupins.

Coq de bruyère

Le Grand Tétras (Tetrao urogallus), ou Grand coq de bruyère, est un gros gallinacé habitant les forêts de conifères de montagnes.

Coq en bronze

Statue de coq en bronze au Musée del Bargello à Florence, 1559, par Bartolomeo Ammanati, provenant de la grotte de la Villa di Castello.

Photographie, Céramistes, Coqs, Vallauris (Alpes-Maritimes), Animaux -- Dans l'art, Massier (famille)

Coq en faïence

Coq en faïence, Delphin Massier, Vaullauris. Notice data-bnf : Famille de céramistes français installée à Vallauris, sur la Côte-d'Azur : Pierre (1707-1748), Jacques (1806-1871), Jérôme (1820-1909), Clément (1844-1917), Delphin (1836-1907), Jérôme fils (1850-1916).

Photographie, Statues, Coq, Sculpteurs, Art contemporain, François Pompon (1855-1933), Muséum d'histoire naturelle. Paris, Plâtres (art)

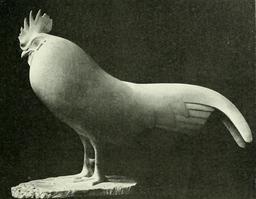

Coq endormi

Coq endormi, en plâtre, exposé au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, par François Pompon (1855-1933).

Photographie, Histoire, France (Révolution) (1789-1799), Coqs, France (Révolution) -- Art et révolution (1789-1799), Bordeaux (Gironde) -- Monument aux Girondins, Girondins (Histoire de France)

Coq gaulois bordelais

Coq gaulois de la statue des Girondins place des Quinconces à Bordeaux : Œuvre signée Achille Dumilâtre et Victor Rich, réalisée entre 1893 et 1902.

Coq girouette

Cette technologie a dû être importée par les Vikings avec le mot correspondant. En effet le sommet du mât de leurs navires en était souvent équipé. L'axe fixe est généralement pourvu d'une croix directionnelle indiquant les quatre points cardinaux.

Photographie, Rouge, Coqs, Enseignes commerciales, Casernes de sapeurs-pompiers, Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne)

Coq rouge de l'enseigne de la caserne des pompiers

Coq rouge de l'enseigne de la caserne des pompiers à Altena en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Coqs de la mosaïque de Madaba

Coqs de la mosaïque byzantine de Madaba en Jordanie à 30 km au sud d’Amman au bord de la route des Rois qui mène à Kerak et à Pétra.

Coque de calebasse

Coque de calebasse, le fruit du calebassier (Crescentia cujete), au Vénézuéla ; règle de 30 centimètres.

Coquelicot bleu

Coquelicot bleu de l'Himalaya (Meconopsis betonicifolia), dans le jardin botanique du château d'Inveraray en Écosse.

Coquillage tropical

Triton à taches noires (Cymatium lotorium) est un genre de gastéropodes de la famille des Ranellidae.

Photographie, Biologie marine, Coquillages comestibles, Sylt (Allemagne. - île), Balanes, Vasières intertidales

Coquillages sur la plage

Un couteau sabre (Ensis ensis) avec des balanes crénelées sur sa coquille, trouvé dans une vasière du parc national de la mer des Wadden du Schleswig-Holstein, près de Kampen, sur l'ile de Sylt, en Allemagne.

Coquille d'oursin d'Indonésie

Test (coquille) d'oursin (Echinodiscus tenuissimus) d'Indonésie, Bali : vue dorsale (7cm). Le test est en retrait latéralement, avec un bord mince et presque tranchant ; il mesure jusqu'à 10 cm de diamètre. Il dispose de 4 gonopores sur le dessus du disque central. Le contrefort interne est dense, développé en treillis, ou nid d'abeilles. Les pétales sont bien développés ; la paire postérieure est plus courte que les autres, qui forment de légères encoches angulaires sur le tranchant antérieur. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Echinodiscus_tenuissimus

Coquille d'oursin d'Indonésie

Test (coquille) d'oursin (Echinodiscus tenuissimus) d'Indonésie, Bali : vue dorsale et ventrale du même test (7cm). On trouve cet oursin dans la région Indo-pacifique, sur des fonds sableux (plus ou moins détritiques ou vaseux), généralement peu profonds. Ce sont des oursins fouisseurs, qui vivent le plus souvent enterrés dans le sédiment, qu'ils filtrent pour se nourrir. Leurs radioles modifiées (en tapis de poils veloutés) leur permettent de progresser dans le sable mais aussi de créer un courant qui amène les sédiments jusqu'à l'orifice buccal. Ils vivent souvent cachés dans le sédiment pendant la journée, et sont plus visibles de nuit. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Echinodiscus_tenuissimus

Coquille de Bufonaria

Coquille de Bufonaria perelegans, de la famille des Bursidae. Taille : 83 mm.

Photographie, Mollusques -- Coquilles, Escargots, Animaux -- Alimentation -- Besoins, Prédation (biologie), Proies et prédateurs, Biologie animale, Hélicidés, Malacologie, Merles

Coquilles d'escargots cassées

Coquilles d'escargots (Cepaea hortensis et Cepaea nemoralis) : les merles lancent les escargots sur des surfaces dures où les coquilles se cassent et mangent la chair.

Coquilles Saint-Jacques au Muséum de Londres

Coquille géante (Tridacna gigas, Indo-Pacific) et ordinaire (Pecten maximus, Shetland Islands), Natural History Museum, Londres.

Photographie, Bateaux de pêche -- France, Coquilles Saint-Jacques, Monuments historiques, Bateaux à voiles -- France

Coquillier sous voile à Brest 2008

"Général Leclerc", coquillier sous voile en rade de Brest, 2008, sloop coquillier, classé au titre des monuments historiques en 2005. Année de construction : 1948 ; Chantier : Auguste Tertu (Le Fret) ; Longueur : 11,4 m ; Largeur : 4,05 m ; Tirant d’eau : 1,9 m ; Propriétaire : Association Lenn Vo.

Photographie, Bateaux de pêche -- France, Coquilles Saint-Jacques, Ports de pêche, Paimpol (Côtes-d'Armor)

Coquilliers de Paimpol

Deux coquilliers de Paimpol à quai, spécialisés dans la pêche à la Coquille Saint-Jacques.

Photographie, Bateaux à voiles, Bateaux de pêche, Coquilles Saint-Jacques, Monuments historiques, Bateaux à voiles -- France, Brest (Finistère)

Coquilliers en rade de Brest

Brest2012, proues de coquilliers dans la rade de Brest ; de gauche à droite : Saint Guénolé, Général Leclerc, François-Monique.

Photographie, Instruments de musique, Instruments à vent, Cor, Cuivres (instruments de musique), Inventions, Cor d'harmonie

Cor à deux pistons du XIXème siècle

Cor à deux pistons - Michel Rivet, Lyon, milieu du XIXème siècle - Paris, Musée de la musique. La paternité de cette invention revient au corniste Heinrich Stölzel et au hauboïste Friedriech Blühmel en 1815. Stölzel proposa le premier cor d'harmonie avec deux pistons (abaissant, respectivement, l'accord d'un demi-ton et d'un ton), actionnés par la main droite. Le cor d'harmonie à deux pistons était presque chromatique (seules trois notes manquaient) sur une 22ème diminuée (3 octaves et une quinte diminuée). Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor_d%27harmonie